2008年03月03日

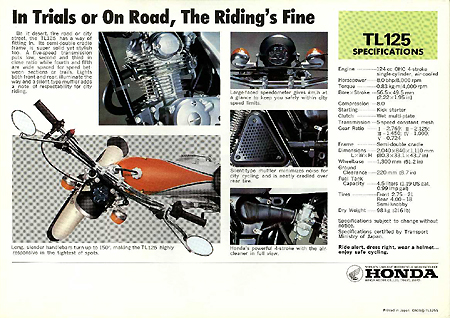

『TL125’76』 オーストラリア版カタログ

TL125’76 (BIALS)の輸出は、北米だけではなかった。

ヨーロッパやオセアニア方面でも販売されていたのである。

このパンフレットが印刷されたのは1976年3月。

そのことから、大体、3月下旬から4月中の販売だったのではないかと思われる。

A4版の1枚ペラの、表裏2ページもの。

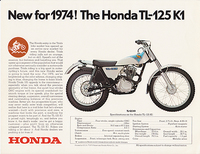

見たとおり、ベース車両は「TL125S’76」のバリエーションである。

カラー設定は、北米向け輸出車と同じシャイニーオレンジの1色のみ。

しかし、国内向けと北米向けは、ほぼ同一の車両仕様であったのに対して、

ヨーロッパ・オセアニア向け仕様は、フレーム形状からして異なっている。

#355のTL一族の中でも、非常に興味深いモデルである。

では、特徴や国内仕様との相違点を見ていこう。

1)まず、前述のとおりフレーム形状が異なる。

XL125Kモデルのフレームをベースに、一部TL仕様へと修正を加えたものであったようである。

実は、XL125KとTL125K/Sのフレームは双子といってもいいくらいに相似形であるので、

容易に流用ができたのである。前半分はほぼ同形、相違点は後ろに集中している。

・ではその相違点とは、

a)シート後ろのU字フレームが長くなっている。

XL125Kモデルのフレームをベースに使ったのは、保安部品の法的基準からなのか、

リア周りの燈火系取り付けステーの位置や形状が異なっている。

※余談だが、国内・北米仕様フレームは、このU字部分がテーパーパイプを使用している。

これは、BIALSを開発する際、コストが掛かるのを承知で、軽量化を図る為に導入された。

b)シートベースのフレーム幅が国内仕様のTLフレームよりも広い。

※余談だが、意外と気付いていない方が多いと思うが、

TL125K/Sのフレームで、左右ステップから斜めに上がってくるパイプフレームがあるが、

下から這い上がって来てちょうど真ん中辺りで、左右とも僅かに内側に曲げられている。

これは、スリムなタンクから細身のシートへのラインをキープする為に、

シートベースの左右フレーム幅をつめて、スリム化を図っているのである。

それが、XL125Kの場合は、途中で内側に曲げることなく、ストレートに上がってくるので、

シート下・Rショック上部取付部の左右幅が、男性的にゴツイのである。

おそらく、XLのフレームの方が、1kgくらいは重いのではないだろうか。

続いて外装系では、

2)FRフェンダー共に、色がセラミックホワイト。

3)リヤフェンダーは、XL125Kのものを流用。

これは当然、XLのフレームの形状であるため、オリジナルのTLフェンダーが付かないのである。

4)左右サイドカバーも、形状が異なる。

それは縦寸法が短く、Rサイドカバーでは下に伸びる足が長くなっている。

英国サミーミラーの通販サイトで製作販売されているリプロのサイドカバーが、

そのスタイルをみごとに再現している。

なぜそんな形になったかは推測なのだが、

高熱になるエキパイを樹脂製のサイドカバーが覆っている構造が、

英国等のレギュレーションでは通らなかったのではないかとも考えたりもしたのだが、

前述の斜めパイプフレームの内側への曲げ角度がないので、

サイドカバーの面形状も変更の必要が発生したのかとも考えられるのである。

何かその辺りの情報をお持ちの方、居られましたらコメント宜しくお願い致します。

5)シートの縦縞は同じだが、厚み・サイズ共に大きい。

これも、フレーム形状が異なることからの変更点であろう。

さらに、HONDAのロゴが後ろに印字されている。

このシートの違いが良くわかる画像に関して、

実はもう何年も前のことだが、このEU・オセアニアモデルが某オクで出品されていたことがある。

事情を説明して出品者へ質問したところ、親切な方でご返事をいただけた。

フレーム番号はTL125S-10208⋆⋆。

シートが痛んでいたので、バイアルスの錆びていないシートを買って付けようとしたところ、

シート部分のフレーム幅が広く取り付けができなかったとのことでした。

それと、「タンク・エアクリ部分の仕様ステッカー?が日本語ではありません」とのこと。

おそらくフレームナンバーは、フレームに直に刻印ではなく、プレートに刻印したものを

リベット止めされていたと思われる。

燈火系の周りでは、

7)ヘッドライトケースがブラック。やはりXL125Kの流用。

8)メーターの取り付け位置が高く設定されている。

9)リフレクター・ホーンが、大径のものが付いている。

10)前後の左右ウィンカーも、ウィンカー本体・ステーも全てXLのものを流用。

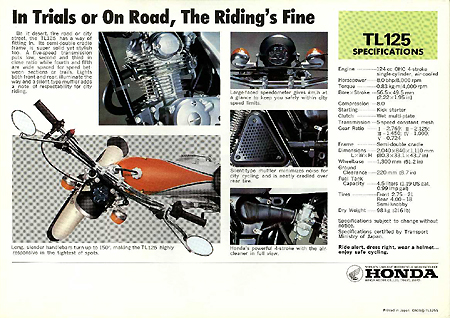

先のパンフ表の画像のフロントウィンカーを参照されたい。

しかし、下のパンフ裏の画像は、何故かXLではなくTL仕様でウィンカーが付いてしまっている。

実際の販売時とは異なる仕様で撮影されてしまっものを印刷しているようである。

国内仕様のK2モデルパンフの項でも、パンフ画像と販売時の仕様が異なっている例として、

タンクはパイングリーンで、サイドカバーエンブレムはタヒチアンレッド~イエローのグラデーション

という組み合わせのBIALSを紹介したが、これと同じパターンなのだろうか。

11)テールライト

オセアニア仕様は、XL125KのテールブラケットにBIALS用のレンズを装着したユニットを装備。

12)ハンドルスイッチ類

左にウィンカー・ホーン・ヘッドライトのハイロー切り替え、

右にヘッドライトのオンオフ・ポジションランプのオンオフ。

キルスイッチは、国内と同じ右バックミラーの根元。

しかし、やはり下のパンフ裏の画像は、国内仕様と同じ左スイッチユニットのみになっている。

エンジン・シャーシ系では、

13)エンジンは124ccのツーピースヘッド。

14)Rクランクケースカバーは、このパンフレットではK0タイプと同型のものが付いているが、

どうも、実際に販売されたのは、K2モデル以降のタコメーターギアの膨らみ付きタイプの

ケースカバーであったようである。

15)スパークアレスターの排気口に、ディフーザーの様なカバーが付く。

16)エアークリーナーBOXは、非常に大型のもの(CTシリーズ・XL125K用の流用)を装備。

やはり、上のパンフレット裏面の画像では、国内仕様と同形状のBOXが見えるが、

前述のRクランクケースと同様に、発売実車と異なる。

17)この大型BOXを積んだことで、車載工具ケースのスペースが無くなり、

シート後のU字フレームの左側に、円筒形のケースをぶら下げて工具を納めている。

ちょうどイーハトーブのサイレンサーと同じ位の黒い円筒形。

スパークアレスターの真反対の位置に取り付けられている。

しかし、このCTシリーズ(125/185/200)は、昔も今もTLとは縁の深い関係である。

余談だが、このCTシリーズはアグリカルチャーバイク(農業・酪農バイク)というカテゴリーで、

オーストラリアでは牧羊バイクとして発売されていた。

最新型は、CTX200というバイクがある。

最近まで国内販売されていたXL230は、カラーリングやエンジン形式は異なるものの、

ほとんどCT200といってもいいくらいのバイクであった。

18)ドリブンスプロケは52T標準設定で、60Tはオプションで用意されていた。

19)チェーンケースカバーは、リアショックのところ(時計で55分の位置)迄ではなく、

時計で10分の位置まで伸びてチェーンを覆っている。

20)チェンジペダルは、ダイレクトタイプが付いていた。

「モノチリンドロ」のサイトで、そのアグリカルチャーバイクが画像も交えて詳しく紹介されています。

ここに出てくる、CT125/185のシートは、非常に分厚いが、

これを薄くしたものが、EU・オセアニア仕様のTL125Sのシートのベースと考えられる。

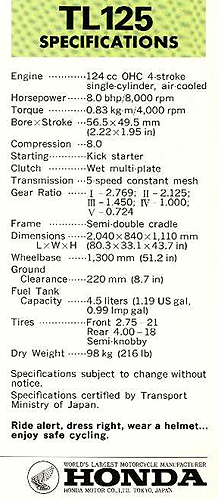

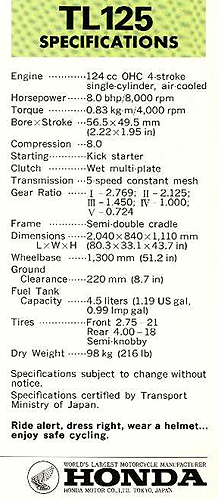

主要諸元は下記の通りである。

『TL125’76』フランス版カタログへ続く。

ヨーロッパやオセアニア方面でも販売されていたのである。

このパンフレットが印刷されたのは1976年3月。

そのことから、大体、3月下旬から4月中の販売だったのではないかと思われる。

A4版の1枚ペラの、表裏2ページもの。

見たとおり、ベース車両は「TL125S’76」のバリエーションである。

カラー設定は、北米向け輸出車と同じシャイニーオレンジの1色のみ。

しかし、国内向けと北米向けは、ほぼ同一の車両仕様であったのに対して、

ヨーロッパ・オセアニア向け仕様は、フレーム形状からして異なっている。

#355のTL一族の中でも、非常に興味深いモデルである。

では、特徴や国内仕様との相違点を見ていこう。

1)まず、前述のとおりフレーム形状が異なる。

XL125Kモデルのフレームをベースに、一部TL仕様へと修正を加えたものであったようである。

実は、XL125KとTL125K/Sのフレームは双子といってもいいくらいに相似形であるので、

容易に流用ができたのである。前半分はほぼ同形、相違点は後ろに集中している。

・ではその相違点とは、

a)シート後ろのU字フレームが長くなっている。

XL125Kモデルのフレームをベースに使ったのは、保安部品の法的基準からなのか、

リア周りの燈火系取り付けステーの位置や形状が異なっている。

※余談だが、国内・北米仕様フレームは、このU字部分がテーパーパイプを使用している。

これは、BIALSを開発する際、コストが掛かるのを承知で、軽量化を図る為に導入された。

b)シートベースのフレーム幅が国内仕様のTLフレームよりも広い。

※余談だが、意外と気付いていない方が多いと思うが、

TL125K/Sのフレームで、左右ステップから斜めに上がってくるパイプフレームがあるが、

下から這い上がって来てちょうど真ん中辺りで、左右とも僅かに内側に曲げられている。

これは、スリムなタンクから細身のシートへのラインをキープする為に、

シートベースの左右フレーム幅をつめて、スリム化を図っているのである。

それが、XL125Kの場合は、途中で内側に曲げることなく、ストレートに上がってくるので、

シート下・Rショック上部取付部の左右幅が、男性的にゴツイのである。

おそらく、XLのフレームの方が、1kgくらいは重いのではないだろうか。

続いて外装系では、

2)FRフェンダー共に、色がセラミックホワイト。

3)リヤフェンダーは、XL125Kのものを流用。

これは当然、XLのフレームの形状であるため、オリジナルのTLフェンダーが付かないのである。

4)左右サイドカバーも、形状が異なる。

それは縦寸法が短く、Rサイドカバーでは下に伸びる足が長くなっている。

英国サミーミラーの通販サイトで製作販売されているリプロのサイドカバーが、

そのスタイルをみごとに再現している。

なぜそんな形になったかは推測なのだが、

高熱になるエキパイを樹脂製のサイドカバーが覆っている構造が、

英国等のレギュレーションでは通らなかったのではないかとも考えたりもしたのだが、

前述の斜めパイプフレームの内側への曲げ角度がないので、

サイドカバーの面形状も変更の必要が発生したのかとも考えられるのである。

何かその辺りの情報をお持ちの方、居られましたらコメント宜しくお願い致します。

5)シートの縦縞は同じだが、厚み・サイズ共に大きい。

これも、フレーム形状が異なることからの変更点であろう。

さらに、HONDAのロゴが後ろに印字されている。

このシートの違いが良くわかる画像に関して、

実はもう何年も前のことだが、このEU・オセアニアモデルが某オクで出品されていたことがある。

事情を説明して出品者へ質問したところ、親切な方でご返事をいただけた。

フレーム番号はTL125S-10208⋆⋆。

シートが痛んでいたので、バイアルスの錆びていないシートを買って付けようとしたところ、

シート部分のフレーム幅が広く取り付けができなかったとのことでした。

それと、「タンク・エアクリ部分の仕様ステッカー?が日本語ではありません」とのこと。

おそらくフレームナンバーは、フレームに直に刻印ではなく、プレートに刻印したものを

リベット止めされていたと思われる。

燈火系の周りでは、

7)ヘッドライトケースがブラック。やはりXL125Kの流用。

8)メーターの取り付け位置が高く設定されている。

9)リフレクター・ホーンが、大径のものが付いている。

10)前後の左右ウィンカーも、ウィンカー本体・ステーも全てXLのものを流用。

先のパンフ表の画像のフロントウィンカーを参照されたい。

しかし、下のパンフ裏の画像は、何故かXLではなくTL仕様でウィンカーが付いてしまっている。

実際の販売時とは異なる仕様で撮影されてしまっものを印刷しているようである。

国内仕様のK2モデルパンフの項でも、パンフ画像と販売時の仕様が異なっている例として、

タンクはパイングリーンで、サイドカバーエンブレムはタヒチアンレッド~イエローのグラデーション

という組み合わせのBIALSを紹介したが、これと同じパターンなのだろうか。

11)テールライト

オセアニア仕様は、XL125KのテールブラケットにBIALS用のレンズを装着したユニットを装備。

12)ハンドルスイッチ類

左にウィンカー・ホーン・ヘッドライトのハイロー切り替え、

右にヘッドライトのオンオフ・ポジションランプのオンオフ。

キルスイッチは、国内と同じ右バックミラーの根元。

しかし、やはり下のパンフ裏の画像は、国内仕様と同じ左スイッチユニットのみになっている。

エンジン・シャーシ系では、

13)エンジンは124ccのツーピースヘッド。

14)Rクランクケースカバーは、このパンフレットではK0タイプと同型のものが付いているが、

どうも、実際に販売されたのは、K2モデル以降のタコメーターギアの膨らみ付きタイプの

ケースカバーであったようである。

15)スパークアレスターの排気口に、ディフーザーの様なカバーが付く。

16)エアークリーナーBOXは、非常に大型のもの(CTシリーズ・XL125K用の流用)を装備。

やはり、上のパンフレット裏面の画像では、国内仕様と同形状のBOXが見えるが、

前述のRクランクケースと同様に、発売実車と異なる。

17)この大型BOXを積んだことで、車載工具ケースのスペースが無くなり、

シート後のU字フレームの左側に、円筒形のケースをぶら下げて工具を納めている。

ちょうどイーハトーブのサイレンサーと同じ位の黒い円筒形。

スパークアレスターの真反対の位置に取り付けられている。

しかし、このCTシリーズ(125/185/200)は、昔も今もTLとは縁の深い関係である。

余談だが、このCTシリーズはアグリカルチャーバイク(農業・酪農バイク)というカテゴリーで、

オーストラリアでは牧羊バイクとして発売されていた。

最新型は、CTX200というバイクがある。

最近まで国内販売されていたXL230は、カラーリングやエンジン形式は異なるものの、

ほとんどCT200といってもいいくらいのバイクであった。

18)ドリブンスプロケは52T標準設定で、60Tはオプションで用意されていた。

19)チェーンケースカバーは、リアショックのところ(時計で55分の位置)迄ではなく、

時計で10分の位置まで伸びてチェーンを覆っている。

20)チェンジペダルは、ダイレクトタイプが付いていた。

「モノチリンドロ」のサイトで、そのアグリカルチャーバイクが画像も交えて詳しく紹介されています。

ここに出てくる、CT125/185のシートは、非常に分厚いが、

これを薄くしたものが、EU・オセアニア仕様のTL125Sのシートのベースと考えられる。

主要諸元は下記の通りである。

『TL125’76』フランス版カタログへ続く。

『TL125J Fieldtripper 』 カタログ

『TL125H Rothmans 』 カタログ

TL170/200・XL170/200キット説明書

『TLR200/TL125D Pegasus』カタログ

『TL125 "K1"』 北米版カタログ②

『RSC RS200TS』カタログ

『TL125H Rothmans 』 カタログ

TL170/200・XL170/200キット説明書

『TLR200/TL125D Pegasus』カタログ

『TL125 "K1"』 北米版カタログ②

『RSC RS200TS』カタログ

Posted by Taka at 03:14│Comments(3)

│カタログ・リーフレットの愉しみ

この記事へのコメント

TL兄弟の中では非常に珍しい種だと思いますが、はっきり言ってまとまりのないデザインになってしまってますよね。TLらしくないというか。

タンクとサイドカバーはシルバーでフェンダーが白なんですね。

そー言えば、私も以前、イーハトーブにシャイニーオレンジのバイアルスタンクを載せて、前後フェンダーはシルバー塗装を落した白の状態で乗っていましたっけ。

それはそれで良い雰囲気でしたね。

それにしても、フレームから違うTL(CT?)ですか。

奥が深いですね、TLって。

タンクとサイドカバーはシルバーでフェンダーが白なんですね。

そー言えば、私も以前、イーハトーブにシャイニーオレンジのバイアルスタンクを載せて、前後フェンダーはシルバー塗装を落した白の状態で乗っていましたっけ。

それはそれで良い雰囲気でしたね。

それにしても、フレームから違うTL(CT?)ですか。

奥が深いですね、TLって。

Posted by おじ太郎 at 2008年04月06日 20:57

TL兄弟の中では、確かに異端児ですね。

フレームは、本当にまんまCT・XL-K系です。

フレームは、本当にまんまCT・XL-K系です。

Posted by taka at 2008年04月08日 21:54

takaさんはじめまして、私は南アジアで現在XL125Kのレストアをしているもっくんと申します。takaさんの、XLとTLのフレームの違いの詳しい解説のおかげで違いが良く分かりました。ありがとうございます。加えてお尋ねしたいのですが、バイアルスとXL125kのシートベースの幅が違うという事は、リアショックの取り付けもXLは外側になり、スイングアームも別物になっているということでしょうか?教えていただけたら助かります。

Posted by もっくん at 2011年01月28日 20:56