2009年12月09日

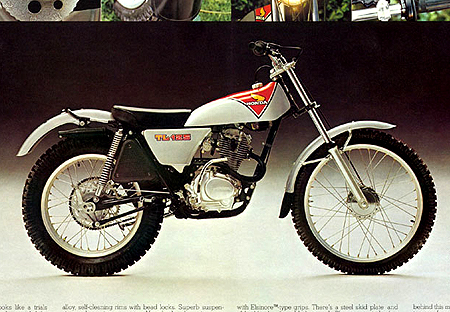

『TL125J Fieldtripper 』 カタログ

TL125J Fieldtripper(フィールドトリッパー)!

TL125史上、最強にして最後のモデル、JD-06の3型に当たります。

何が最強かっていうと、12V化されてバッテリーレス!

なんだそんなこと?!っていう人が多いと思うけど、12V・バッテリーレスの有り難さは、

TLの6V蝋燭ライトで、暗くなった山道を走った経験がある人なら、

誰もがうなずいて最強と呼びたくなります。

そうですよね、皆さん!蝋燭ライトはつらいですよねぇ。

余談ですが、ほんとうに真っ暗な道なら、蝋燭ライトでも逆に明るく見えるのですが、

時々対向車が来るといった様な中途半端に暗い道だったりすると、本当に視界が利かないのです。特に、雨の夜道なんか、メガネの僕には最悪ダメダメ。それだけ6VTLはライトがショボかったです。特にJD-03以前のモデル/バイアルスやイーハトーブは・・・。

ライトは、軽くコンパクトであって欲しいのですが、暗くては困るのですね。

だから、フィールドトリッパーの12Vパワー(一般車を知る人には全然物足りないレベルだが)に出会ったときは、明治以前の人間が電燈の明るさに出会った時の驚き・感動と同じくらいの思いであったでしょう。

しかし、ここまで書いて何なんですが、実のところはJD-06車のオーナーにはなったことがないので、その12Vパワーの恩恵にあずかったことがないわけなのです。

ちょっと前置きが長すぎました。さて、ぼちぼちと始めましょう。

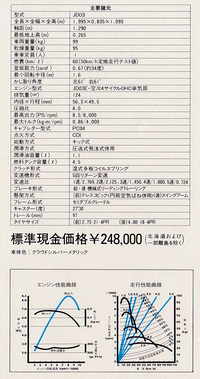

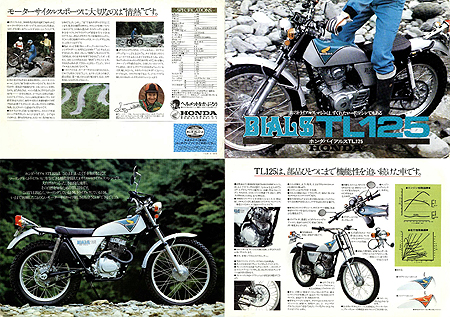

数々のTL125パンフレットの中でも、一番シンプルなデザインのTOPページの印象です。

その印象はどこからくるのかと考えると、キャッチコピーが一切書かれていないのです。

謳いたい言葉が見つからなかったのか、それともその必要は無かったのか。

”オールラウンド・トレッキング・マシン”として紹介されています。

パンフレットの紙面上から、トライアルの文字は完全に消えてしまいました。

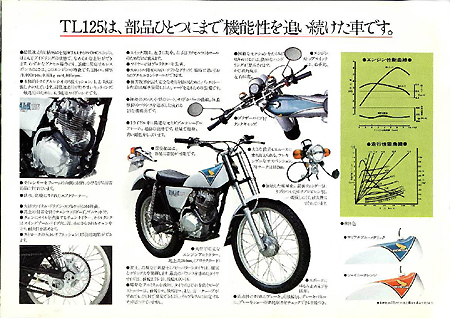

国内モデルは、フレームナンバー1200004~1202988の2985台が生産されました。

海外(フランス)モデルは、5100002~51000481の480台。

このモデルから、シートがセミロング化してタンクキャップがキー付きに変わっています。

些細なことですが、気になる点が一つ。

主要諸元表の中の減速比の項で、5速までしかないバイクなのに、6速まで欄を設けつつ、

当然、設定がないので”―”を入れていという不思議な表記になっているのです。

ひょっとして、海外仕様には6速までの設定があったのか等と、色々考えましたが、

元々CB90ベースからスケールアップしてきているこのエンジンのクランクケースは、

6速分のギアを納めると、確か、準トライアル~トレッキング走行に必要な遅い1・2速のギア、

つまりカウンターシャフト・ギアを大きく取るだけのスペースを確保できなかったはずです。

このことは、SSDTの様な、ヨーロッパのツーリングトライアルシーンで、

長距離を120kmオーバーで移動しながら、各所に設けられたセクションではトライアルをこなし、

終えると再び、高速走行で移動してゆくというスタイルの戦い方を不可能としました。

このエンジンの発展系を積んでいた、

89年式のRTL250Sまで引きずったウィークポイントだったのです。

TL125史上、最強にして最後のモデル、JD-06の3型に当たります。

何が最強かっていうと、12V化されてバッテリーレス!

なんだそんなこと?!っていう人が多いと思うけど、12V・バッテリーレスの有り難さは、

TLの6V蝋燭ライトで、暗くなった山道を走った経験がある人なら、

誰もがうなずいて最強と呼びたくなります。

そうですよね、皆さん!蝋燭ライトはつらいですよねぇ。

余談ですが、ほんとうに真っ暗な道なら、蝋燭ライトでも逆に明るく見えるのですが、

時々対向車が来るといった様な中途半端に暗い道だったりすると、本当に視界が利かないのです。特に、雨の夜道なんか、メガネの僕には最悪ダメダメ。それだけ6VTLはライトがショボかったです。特にJD-03以前のモデル/バイアルスやイーハトーブは・・・。

ライトは、軽くコンパクトであって欲しいのですが、暗くては困るのですね。

だから、フィールドトリッパーの12Vパワー(一般車を知る人には全然物足りないレベルだが)に出会ったときは、明治以前の人間が電燈の明るさに出会った時の驚き・感動と同じくらいの思いであったでしょう。

しかし、ここまで書いて何なんですが、実のところはJD-06車のオーナーにはなったことがないので、その12Vパワーの恩恵にあずかったことがないわけなのです。

ちょっと前置きが長すぎました。さて、ぼちぼちと始めましょう。

数々のTL125パンフレットの中でも、一番シンプルなデザインのTOPページの印象です。

その印象はどこからくるのかと考えると、キャッチコピーが一切書かれていないのです。

謳いたい言葉が見つからなかったのか、それともその必要は無かったのか。

”オールラウンド・トレッキング・マシン”として紹介されています。

パンフレットの紙面上から、トライアルの文字は完全に消えてしまいました。

国内モデルは、フレームナンバー1200004~1202988の2985台が生産されました。

海外(フランス)モデルは、5100002~51000481の480台。

このモデルから、シートがセミロング化してタンクキャップがキー付きに変わっています。

些細なことですが、気になる点が一つ。

主要諸元表の中の減速比の項で、5速までしかないバイクなのに、6速まで欄を設けつつ、

当然、設定がないので”―”を入れていという不思議な表記になっているのです。

ひょっとして、海外仕様には6速までの設定があったのか等と、色々考えましたが、

元々CB90ベースからスケールアップしてきているこのエンジンのクランクケースは、

6速分のギアを納めると、確か、準トライアル~トレッキング走行に必要な遅い1・2速のギア、

つまりカウンターシャフト・ギアを大きく取るだけのスペースを確保できなかったはずです。

このことは、SSDTの様な、ヨーロッパのツーリングトライアルシーンで、

長距離を120kmオーバーで移動しながら、各所に設けられたセクションではトライアルをこなし、

終えると再び、高速走行で移動してゆくというスタイルの戦い方を不可能としました。

このエンジンの発展系を積んでいた、

89年式のRTL250Sまで引きずったウィークポイントだったのです。

タグ :TL125フィールドトリッパー

2009年12月06日

『TL125H Rothmans 』 カタログ

また再び、カタログシリーズの始まりです。

冬場のストーブリーグは、資料の整理、整理。。。

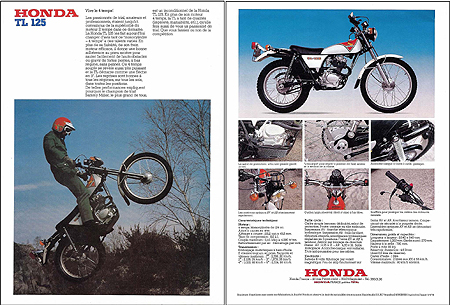

再開の第一弾は、JD06シリーズの中で、2型に当たるTL125”ロスマンズ”です。

外装パーツ+フレームカラー以外は、前モデルのTL125“ペガサス”とまったく同じ。

兄弟というよりも、双子バイクです。

ただ、このロスマンズは、

希少性でいうとTL125の中では一番かもしれません。

つまり、生産台数が僅かに550台!

1987年4月25日、国内のみの販売だったようで、

海外にも出回っていない超レアモデル。

1985から1993年まで、タバコメーカーのロスマンズ社が

HONDAのメインスポンサーに就き、HRCの各マシンたちは

Rothmansカラーを身に纏っていた時代です。

そのイメージをTLにも・・・というわけです。

Pegasus(ペガサス)のトライアラー&トレックツアラーの冠から、

ランド・トレックマシンの色を濃くした内容・解説になっている。

冬場のストーブリーグは、資料の整理、整理。。。

再開の第一弾は、JD06シリーズの中で、2型に当たるTL125”ロスマンズ”です。

外装パーツ+フレームカラー以外は、前モデルのTL125“ペガサス”とまったく同じ。

兄弟というよりも、双子バイクです。

ただ、このロスマンズは、

希少性でいうとTL125の中では一番かもしれません。

つまり、生産台数が僅かに550台!

1987年4月25日、国内のみの販売だったようで、

海外にも出回っていない超レアモデル。

1985から1993年まで、タバコメーカーのロスマンズ社が

HONDAのメインスポンサーに就き、HRCの各マシンたちは

Rothmansカラーを身に纏っていた時代です。

そのイメージをTLにも・・・というわけです。

Pegasus(ペガサス)のトライアラー&トレックツアラーの冠から、

ランド・トレックマシンの色を濃くした内容・解説になっている。

2009年01月04日

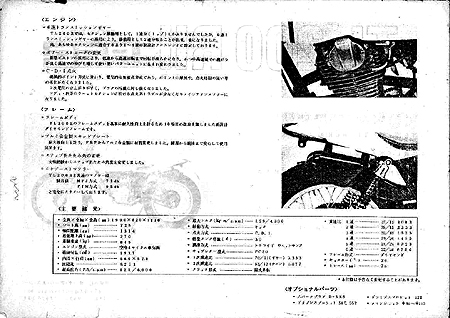

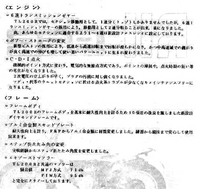

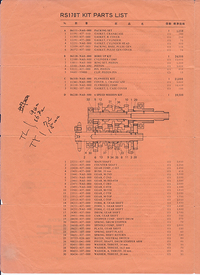

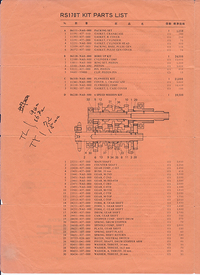

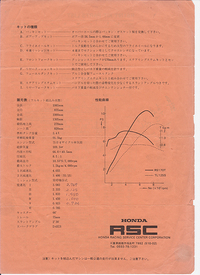

TL170/200・XL170/200キット説明書

「ホンダスポーツ神戸」~近藤博志の店~で、170ccボアアップキットを買った時、

中に入っていた説明書き。

思いっきり手書きの簡易マニュアルでした。

それに、"近藤博志の店"とサブコピーが付いてるところが、

さらに時代を感じさせますね。

それに、「CYCLE WORLD」は店名というよりも、ブランド名の様な使われ方でしょうか。

京都から神戸のお店まで、自走で買いに行きましたよ!

当時のお店は、小じんまりとしていて、

間口も3~4m位だったと…違っていたらゴメンナサイ。

その時、チェーンテンショナーとジュラ製のスタビライザーも一緒に買ったように記憶しています。

プレゼントで、黒地にイエロー文字の「CYCLE WORLD」ステッカーをもらいました。

直ぐにフロントフェンダーに貼って、嬉しがっていましたっけ。

これ ↓ その時の残骸。

3枚とも懐かしいでしょ。

RSCは、上半分のレッドが退色してしまって残念ですが、しゃーないですはね。

もう25年以上経ってるんやから。

昭栄なんか、角が丸くなる前のロゴですから。

因みに、RSCのSのところの穴は、例のスタビを取り付けた時の穴で~す。

スタビは、これだった。

テンショナーは、どこか探せば出てくるの出すが、

桃さんが、オリジナルよりもハイクォリティでリプロしてくれたので、

それを使いべしです。

バイアルス・イーハトーブは、ボルトオンでも溶接でも、

とにかくテンショナー着けないとチェーンタポタポで、

アクセルON/OFFの度にギクシャクギクシャクです。

終いには、チェーン外れ!!です。

中に入っていた説明書き。

思いっきり手書きの簡易マニュアルでした。

それに、"近藤博志の店"とサブコピーが付いてるところが、

さらに時代を感じさせますね。

それに、「CYCLE WORLD」は店名というよりも、ブランド名の様な使われ方でしょうか。

京都から神戸のお店まで、自走で買いに行きましたよ!

当時のお店は、小じんまりとしていて、

間口も3~4m位だったと…違っていたらゴメンナサイ。

その時、チェーンテンショナーとジュラ製のスタビライザーも一緒に買ったように記憶しています。

プレゼントで、黒地にイエロー文字の「CYCLE WORLD」ステッカーをもらいました。

直ぐにフロントフェンダーに貼って、嬉しがっていましたっけ。

これ ↓ その時の残骸。

3枚とも懐かしいでしょ。

RSCは、上半分のレッドが退色してしまって残念ですが、しゃーないですはね。

もう25年以上経ってるんやから。

昭栄なんか、角が丸くなる前のロゴですから。

因みに、RSCのSのところの穴は、例のスタビを取り付けた時の穴で~す。

スタビは、これだった。

テンショナーは、どこか探せば出てくるの出すが、

桃さんが、オリジナルよりもハイクォリティでリプロしてくれたので、

それを使いべしです。

バイアルス・イーハトーブは、ボルトオンでも溶接でも、

とにかくテンショナー着けないとチェーンタポタポで、

アクセルON/OFFの度にギクシャクギクシャクです。

終いには、チェーン外れ!!です。

2009年01月03日

『TLR200/TL125D Pegasus』カタログ

年始初の記事が、コレ!という程の意味はないのですが、

順番からこれになってしまったのです。

これは本当にメジャーなパンフレットですね。

皆さんも、一枚や二枚は持ってられるでしょうか。

国産トライアル車でも一番かな。

むちゃくちゃ売れたTLR200と、

その陰であまり話題に上がらなかったけど、しっかり売れたTL125ペガサスさんです。

この、83年以降のTL125シリーズは、

海外ではTLR125という名称で呼ばれていたりするようですね。

TLR200と細かい部分はいろいろ違いはあるけど、

ほとんど、エンジンが違うだけといっても過言ではないくらいの兄弟車ですからね。

だから、パンフレットもニコイチ。

エディ・ルジャーンが登場して、TLR NEWマシンの戦闘力の高さをアピールしている。

TLRに乗れば、フローティングターンも出来そうな予感を感じさせるパンフレットでした。

Pegasus(ペガサス)

・TL125D 1983年4月21日発売 JD06-1000016~1004963

(フランスでも販売:JD06-5000010~5000967)

このパンフレットにも年式がある。

僅差ですが、しかしバイクの外観にとって重要なスペックが異なっているのです。

さてさて、違いはどこかわかるかな???

1983年4月発行がコレ↓

1983年7月発行がコレ↓

★ヒント!この範囲内に違いが。因みに、これは7月版。

順番からこれになってしまったのです。

これは本当にメジャーなパンフレットですね。

皆さんも、一枚や二枚は持ってられるでしょうか。

国産トライアル車でも一番かな。

むちゃくちゃ売れたTLR200と、

その陰であまり話題に上がらなかったけど、しっかり売れたTL125ペガサスさんです。

この、83年以降のTL125シリーズは、

海外ではTLR125という名称で呼ばれていたりするようですね。

TLR200と細かい部分はいろいろ違いはあるけど、

ほとんど、エンジンが違うだけといっても過言ではないくらいの兄弟車ですからね。

だから、パンフレットもニコイチ。

エディ・ルジャーンが登場して、TLR NEWマシンの戦闘力の高さをアピールしている。

TLRに乗れば、フローティングターンも出来そうな予感を感じさせるパンフレットでした。

Pegasus(ペガサス)

・TL125D 1983年4月21日発売 JD06-1000016~1004963

(フランスでも販売:JD06-5000010~5000967)

このパンフレットにも年式がある。

僅差ですが、しかしバイクの外観にとって重要なスペックが異なっているのです。

さてさて、違いはどこかわかるかな???

1983年4月発行がコレ↓

1983年7月発行がコレ↓

★ヒント!この範囲内に違いが。因みに、これは7月版。

2008年12月19日

『TL125 "K1"』 北米版カタログ②

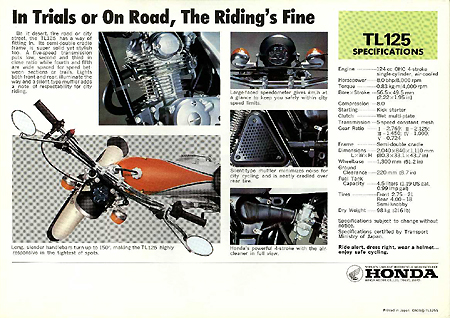

『TL125"K1"』の北米版カタログのその2。

先出のパンフレットに比べて、簡易版の仕上げになっています。

片面印刷の上に、販売店の店判を押印するスペースがありません。

ひょっとすると販売店向けのファイル仕様かもしれない。

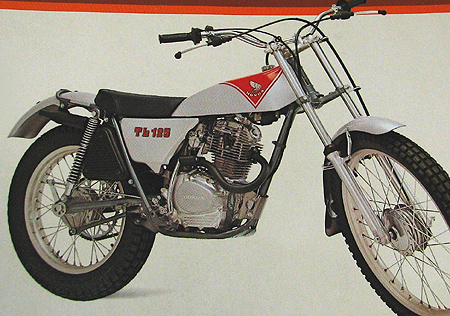

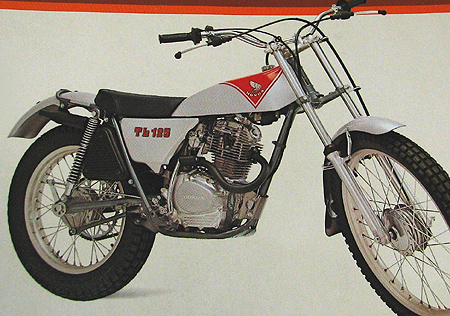

形式写真としてはベストなアングル。

前にも書いたけれど、このK1モデルは北米のみでの販売だったので、

なかなか気になるバイアルスなんですね。

☆K1モデルの詳細については、前述記事の『TL125 "K1"』 北米版カタログへ。

★テトラさんのご質問に応えて、

K1カタログのタンク部分の拡大画像です。

テトラさん、お待たせしました。

ご覧の様に、K0と同じように、

キャンディブルーメタリックのストライプで、

NEWデザインのHONDAウィングマークを際立たせています。

サイドカバーエンブレムもNEWデザインになり、

これは海外向け最終モデルまで踏襲されました。

もちろん、エンジンはワンピースヘッドの122ccで、

RクランクケースカバーやキックアームもK0と同仕様です。

ただ、フレーム系がK1モデルからブラックに仕様変更されましたが、

これはコスト削減が理由といわれています。

思うのですが、当時でも好きな連中の間では、

このマイナーチェンジに賛否両論あったでしょうねぇ。

今でも、みんなの中で、K0命もいれば、K2マニアもいるように。

でも、どのモデルもカッコイイのには変わりないですけどね。

僕は、モデルというよりも、122ccのエンジンが好きですねぇ。

若干丸みがあって可愛いですよね。

冷却フィンも122ccエンジンの方がきれいでしょ。

先出のパンフレットに比べて、簡易版の仕上げになっています。

片面印刷の上に、販売店の店判を押印するスペースがありません。

ひょっとすると販売店向けのファイル仕様かもしれない。

形式写真としてはベストなアングル。

前にも書いたけれど、このK1モデルは北米のみでの販売だったので、

なかなか気になるバイアルスなんですね。

☆K1モデルの詳細については、前述記事の『TL125 "K1"』 北米版カタログへ。

★テトラさんのご質問に応えて、

K1カタログのタンク部分の拡大画像です。

テトラさん、お待たせしました。

ご覧の様に、K0と同じように、

キャンディブルーメタリックのストライプで、

NEWデザインのHONDAウィングマークを際立たせています。

サイドカバーエンブレムもNEWデザインになり、

これは海外向け最終モデルまで踏襲されました。

もちろん、エンジンはワンピースヘッドの122ccで、

RクランクケースカバーやキックアームもK0と同仕様です。

ただ、フレーム系がK1モデルからブラックに仕様変更されましたが、

これはコスト削減が理由といわれています。

思うのですが、当時でも好きな連中の間では、

このマイナーチェンジに賛否両論あったでしょうねぇ。

今でも、みんなの中で、K0命もいれば、K2マニアもいるように。

でも、どのモデルもカッコイイのには変わりないですけどね。

僕は、モデルというよりも、122ccのエンジンが好きですねぇ。

若干丸みがあって可愛いですよね。

冷却フィンも122ccエンジンの方がきれいでしょ。

2008年12月19日

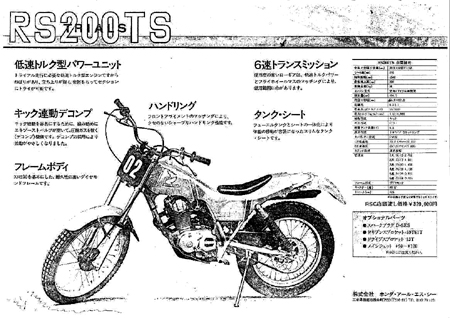

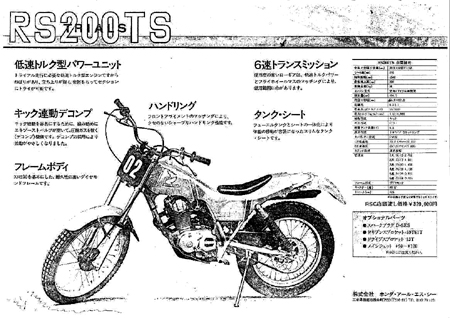

『RSC RS200TS』カタログ

トライアルの入門車として、XR200をベースに市販されたコンペ・トライアラー。

XR200といっても、あのプロリンク装備ののXR200Rじゃなくって、

もろツインショックのXR200。

しかし、コレも売れんかった?バイク。

まあ、32万円出して200TS買うなら、

45万円出して200RⅡを買うということでしょうか。

"入門車=安価"という条件をクリアーするためには、

現行市販車をベースに作るしかないけど、

RSC車ベースでは、価格も生産能力も合わないし、

かといって、バイアルス・イーハベースは論外だから、

そうなっちゃったんでしょうね。

こいつが噂のXR200ツインショック野郎!

短足やけど、なかなか凄みのあるプロポーションでっしゃろ。

エンデューロ魂がみなぎったバイクでした。

XR200といっても、あのプロリンク装備ののXR200Rじゃなくって、

もろツインショックのXR200。

しかし、コレも売れんかった?バイク。

まあ、32万円出して200TS買うなら、

45万円出して200RⅡを買うということでしょうか。

"入門車=安価"という条件をクリアーするためには、

現行市販車をベースに作るしかないけど、

RSC車ベースでは、価格も生産能力も合わないし、

かといって、バイアルス・イーハベースは論外だから、

そうなっちゃったんでしょうね。

こいつが噂のXR200ツインショック野郎!

短足やけど、なかなか凄みのあるプロポーションでっしゃろ。

エンデューロ魂がみなぎったバイクでした。

2008年12月18日

『RSC TL220RⅡ』キットカタログ

これは"RSC"からデリバリのスペシャル!パワーアップキットです。

"TL200RⅡ"の戦闘能力を上げる為に、ボア・ストロークをアップして、

ピストンリングも2本で摩擦係抵抗の低減を図っていますね。

でもこのキット、確か後年にRS220Tで発売されたです。

やっぱり、2st群が250ccの中で、4stとしてはパワー、ピックアップを考えると、

300ccオーバーが欲しいところ。

200から僅か20ccプラスでも、めっちゃ武器になるのです。

"TL200RⅡ"の戦闘能力を上げる為に、ボア・ストロークをアップして、

ピストンリングも2本で摩擦係抵抗の低減を図っていますね。

でもこのキット、確か後年にRS220Tで発売されたです。

やっぱり、2st群が250ccの中で、4stとしてはパワー、ピックアップを考えると、

300ccオーバーが欲しいところ。

200から僅か20ccプラスでも、めっちゃ武器になるのです。

2008年12月17日

『RSC TL200RⅡ』カタログ

市販車4stトライアラーの最高峰!

Ⅰ型をベースにエンジン・フレームと、随所に改良を加えて登場。

国内外、トライアル界は軽量ハイパワーの2st一色に塗りつぶされていく中、

孤軍4stトライアラーを生産供給し続けたホンダの渾身の一台。

見よ!この雄姿を!!

しか~し!コピーなので、あんまり良く見えないでしょう。

当時、RSCにカタログ注文したら、これが来たんですもん。

価格は印刷されていなかったけれど、確か45万円だったはず。

こう見ると、キャブはPC20で、メインジェットも#90~#110という、なんて可愛いんでしょうか。

基本、バイアルスと変わんないんですから。

Ⅰ型をベースにエンジン・フレームと、随所に改良を加えて登場。

国内外、トライアル界は軽量ハイパワーの2st一色に塗りつぶされていく中、

孤軍4stトライアラーを生産供給し続けたホンダの渾身の一台。

見よ!この雄姿を!!

しか~し!コピーなので、あんまり良く見えないでしょう。

当時、RSCにカタログ注文したら、これが来たんですもん。

価格は印刷されていなかったけれど、確か45万円だったはず。

こう見ると、キャブはPC20で、メインジェットも#90~#110という、なんて可愛いんでしょうか。

基本、バイアルスと変わんないんですから。

2008年12月17日

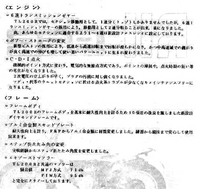

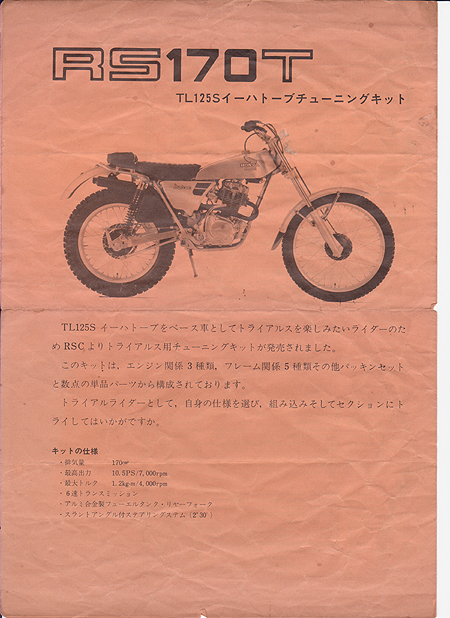

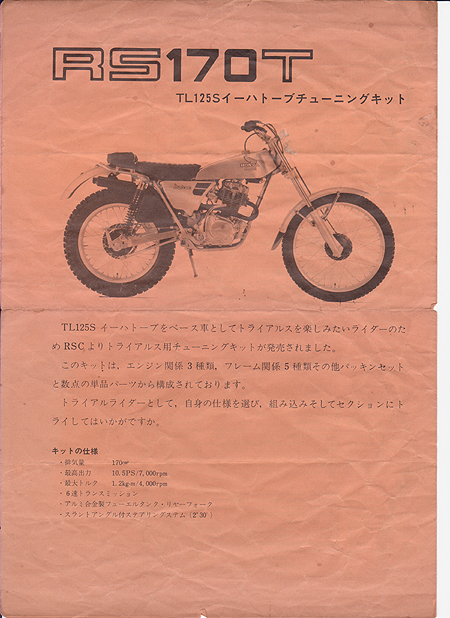

『RSC RS170T』キットカタログ・幻のTL兄弟!

イーハが発売された81年、イーハをコンペ仕様に変身させるため、

"RSC"からキットのみでの供給が行われた希少モデル。

イーハベースにフルキットを組むと、

ざっとで60万円。

TL200RⅡが45万円のときに、そんなん誰も買わん!

しかし、当時のホンダさんは、バイクいじりもトライアルも"どビギ"の僕に、

夢を見させてくれましたよ。

こんな高いキットはとても手が出なかったけど、

バイクいじりの構想だけは、勝手に増殖していき、

Myイーハはどんどん姿を変えて行く羽目になりました。

そんな思い出の"RS170T"です。

因みに、当時の雑誌での特集記事以外では、

キットフル装備のRS170Tに、ついぞ出会ったことはありません。

一応、エディ・ルジャーンをして世界チャンプを獲得した

"RS360T"の末弟ちゅう訳なんですけどね。

"RSC"からキットのみでの供給が行われた希少モデル。

イーハベースにフルキットを組むと、

ざっとで60万円。

TL200RⅡが45万円のときに、そんなん誰も買わん!

しかし、当時のホンダさんは、バイクいじりもトライアルも"どビギ"の僕に、

夢を見させてくれましたよ。

こんな高いキットはとても手が出なかったけど、

バイクいじりの構想だけは、勝手に増殖していき、

Myイーハはどんどん姿を変えて行く羽目になりました。

そんな思い出の"RS170T"です。

因みに、当時の雑誌での特集記事以外では、

キットフル装備のRS170Tに、ついぞ出会ったことはありません。

一応、エディ・ルジャーンをして世界チャンプを獲得した

"RS360T"の末弟ちゅう訳なんですけどね。

2008年12月17日

『TL125SB IHATOVO』 日本版カタログ②

久方ぶりに、カタログシリーズの再スタートです。

1981年4月に速報版のHOT NEWSが出てから、

追っかけ7月に、この通常版が出てきました。

しかし、私はこのパンフの存在を長く知らず、

知ったのはパソコン買ってネットしだしてからで、

なんと1998年でした。

発売から既に17年を経ていました。

この通常版の方が、

内容も体裁もイーハの活躍シーンが満載で、

速報版よりイカしているけれど、

自分的には速報版の裏面・イーハ左側真横からの画像がお気に入りでした。

あの画像をトレースして、あれこれ改造計画を練るのに重宝しました。

一ヶ所、修正張りがあります。

<いわば、けもの道への案内人。>の一説。

元々は、<「イーハトーブ」の名が示す通り、いわば、宮沢賢治の国の案内人。>だった。

”宮沢賢治”の表記にクレームがついた様です。

因みに、前出の”速報版HOT NEWS”には、宮沢賢治の表記が入っていました。

1981年4月に速報版のHOT NEWSが出てから、

追っかけ7月に、この通常版が出てきました。

しかし、私はこのパンフの存在を長く知らず、

知ったのはパソコン買ってネットしだしてからで、

なんと1998年でした。

発売から既に17年を経ていました。

この通常版の方が、

内容も体裁もイーハの活躍シーンが満載で、

速報版よりイカしているけれど、

自分的には速報版の裏面・イーハ左側真横からの画像がお気に入りでした。

あの画像をトレースして、あれこれ改造計画を練るのに重宝しました。

一ヶ所、修正張りがあります。

<いわば、けもの道への案内人。>の一説。

元々は、<「イーハトーブ」の名が示す通り、いわば、宮沢賢治の国の案内人。>だった。

”宮沢賢治”の表記にクレームがついた様です。

因みに、前出の”速報版HOT NEWS”には、宮沢賢治の表記が入っていました。

2008年03月23日

『TL125SB IHATOVO』 日本版カタログ

1981年4月発行のHOT NEWSバージョンのイーハトーブのパンフレットです。

NEWモデルが発売されると、速報版的なパンフレットが作られて、

その数ヵ月後に正式版のパンフレットが出てくるといった感じです。

ですからこれも、A4ペラもの両面カラーの簡易版です。

このイーハトーブのパンフレットで、一番興味深いところは、

一切、TL125の文字がないことでなんです。

この速報版はもちろん、3ヶ月後に出る正式版パンフにも、

記述はまったく無いのです。 これって、おもしろいですよね。

HONDAは、余程バイアルスのイメージを引きずりたくなかったんでしょうね。

でも僕なんか、思いっきりバイアルスの再来と喜んで買ってましたけど。

当時、イーハ買った人って、TL125 BIALSを欲しくって買えなかった人が買ったパターン、

絶対多かったと思うんですけどね。

この79年後半から81年前半の約2年間って、

公道を走れる国産トライアルバイクって、新車では無かったんです。

なぜかこのタイミングに、原付小僧を卒業して中型免許取って、

バイク雑誌ばかりむさぼり読んでいましたっけ。

記事で紹介されるバイクは、ロードかトレール車ばかりで、トライアル車は冬の時代でしたね。

IHATOVOの発売記事を見たときは、思わずガッツポーズしてしまいました。

今思うと、ちょっと恥ずかしいですね。それが、25年も越える付き合いになろうとは。

僅かこの部分に、パンフレットの型番として、「TL125S」の文字があるのみ↑↑↑

この真横からの写真をトレースして、

この真横からの写真をトレースして、

テールランプやタンクの改造、

フレームの改良をするとき等々、

シュミレーションするのによく使いました。

NEWモデルが発売されると、速報版的なパンフレットが作られて、

その数ヵ月後に正式版のパンフレットが出てくるといった感じです。

ですからこれも、A4ペラもの両面カラーの簡易版です。

このイーハトーブのパンフレットで、一番興味深いところは、

一切、TL125の文字がないことでなんです。

この速報版はもちろん、3ヶ月後に出る正式版パンフにも、

記述はまったく無いのです。 これって、おもしろいですよね。

HONDAは、余程バイアルスのイメージを引きずりたくなかったんでしょうね。

でも僕なんか、思いっきりバイアルスの再来と喜んで買ってましたけど。

当時、イーハ買った人って、TL125 BIALSを欲しくって買えなかった人が買ったパターン、

絶対多かったと思うんですけどね。

この79年後半から81年前半の約2年間って、

公道を走れる国産トライアルバイクって、新車では無かったんです。

なぜかこのタイミングに、原付小僧を卒業して中型免許取って、

バイク雑誌ばかりむさぼり読んでいましたっけ。

記事で紹介されるバイクは、ロードかトレール車ばかりで、トライアル車は冬の時代でしたね。

IHATOVOの発売記事を見たときは、思わずガッツポーズしてしまいました。

今思うと、ちょっと恥ずかしいですね。それが、25年も越える付き合いになろうとは。

僅かこの部分に、パンフレットの型番として、「TL125S」の文字があるのみ↑↑↑

この真横からの写真をトレースして、

この真横からの写真をトレースして、テールランプやタンクの改造、

フレームの改良をするとき等々、

シュミレーションするのによく使いました。

2008年03月22日

『TL125S BIALS』 日本版販売店用リーフレット

これは、販売店用のファイリング資料として制作されたもので、

TL125S BIALS(124cc)が販売された1975年7月頃の制作だと思います。

今まで上げてきた販促用として、ばら撒かれたパンフレットとは

使われ方がちょっと違っていました。

だから、ちょっと地味な作りですよね。

販促用のパンフレットでは、

販促用のパンフレットでは、

マリアナブルーメタリックをイメージカラーに、

パンフレットを作っていたようでしたが、

このリーフレットではシャイニーオレンジを大画像でアピールしてますね。

内容は至ってシンプル。

TL125S BIALS(124cc)が販売された1975年7月頃の制作だと思います。

今まで上げてきた販促用として、ばら撒かれたパンフレットとは

使われ方がちょっと違っていました。

だから、ちょっと地味な作りですよね。

販促用のパンフレットでは、

販促用のパンフレットでは、マリアナブルーメタリックをイメージカラーに、

パンフレットを作っていたようでしたが、

このリーフレットではシャイニーオレンジを大画像でアピールしてますね。

内容は至ってシンプル。

2008年03月17日

『TL125S'76』 フランス版カタログ

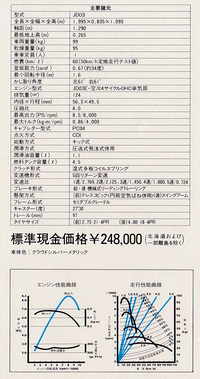

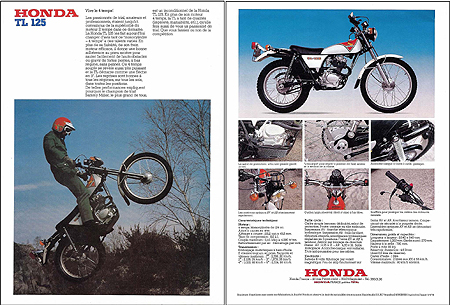

日本と北米が73年の発売であったのに遅れて、76年1月・2月頃の発売だったようですね。

先に出した、『オセアニア向け仕様』とほぼ同型の、TL125一族ではの異端児的存在の一台です!

こっちのパンフレットの方が、日本・北米仕様のTL125との相違点を比べるのにはいいですね。

白いフェンダー、サイドカバー形状、リアU字フレーム形状、テールランプ、ウィンカーなどなど、

よーく見て下さい。

じっくり眺めていると、結構違うところが見えてきますよ。

オセアニア仕様のパンフレットでは、撮影車両の仕様がおかしかったけれど、

このフランス仕様のTL125は、販売車両そのままの装備のものが写っています。

フロントの左右ウィンカーが、XL125Kの流用なのが、よーく見えますね。

スピードメーターのアングルも、高くてちょい変でしょ。

ミラーも、左側1本の設定みたいですね。

これが、また良く見て欲しいところです。

チェーンカバーのガード範囲が、思いっきり後まで伸びていて、

曲がりこむまでの長さがあるのです。

その上には、円筒形のツールBOXが、何故か蓋をパックリ開けた状態で写っています。

だから、ヘルメットホルダーがリヤショック取り付けボルトの前ですね。

今、この文章を打ちながら見つけてしまいましたよ。

このフランス仕様車の特徴は、テールライトブラケット(テールライトの土台)は、

CB125の流用で、レンズはXL125K用だったようですね。

ヘッドライト下の左右のリフレクターは、設定無しでした。

フランスでのレギュレーションでは、要らんかったちゅうことですね。

パンフレットは持っていませんが、

この他にイングランド仕様、ヨーロッパ仕様があって、

基本的には、このフランス・オセアニア仕様と同型になります。

■つづく

先に出した、『オセアニア向け仕様』とほぼ同型の、TL125一族ではの異端児的存在の一台です!

こっちのパンフレットの方が、日本・北米仕様のTL125との相違点を比べるのにはいいですね。

白いフェンダー、サイドカバー形状、リアU字フレーム形状、テールランプ、ウィンカーなどなど、

よーく見て下さい。

じっくり眺めていると、結構違うところが見えてきますよ。

オセアニア仕様のパンフレットでは、撮影車両の仕様がおかしかったけれど、

このフランス仕様のTL125は、販売車両そのままの装備のものが写っています。

フロントの左右ウィンカーが、XL125Kの流用なのが、よーく見えますね。

スピードメーターのアングルも、高くてちょい変でしょ。

ミラーも、左側1本の設定みたいですね。

これが、また良く見て欲しいところです。

チェーンカバーのガード範囲が、思いっきり後まで伸びていて、

曲がりこむまでの長さがあるのです。

その上には、円筒形のツールBOXが、何故か蓋をパックリ開けた状態で写っています。

だから、ヘルメットホルダーがリヤショック取り付けボルトの前ですね。

今、この文章を打ちながら見つけてしまいましたよ。

このフランス仕様車の特徴は、テールライトブラケット(テールライトの土台)は、

CB125の流用で、レンズはXL125K用だったようですね。

ヘッドライト下の左右のリフレクターは、設定無しでした。

フランスでのレギュレーションでは、要らんかったちゅうことですね。

パンフレットは持っていませんが、

この他にイングランド仕様、ヨーロッパ仕様があって、

基本的には、このフランス・オセアニア仕様と同型になります。

■つづく

2008年03月03日

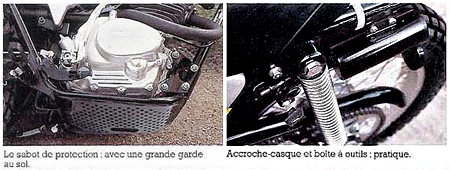

『TL125’76』 オーストラリア版カタログ

TL125’76 (BIALS)の輸出は、北米だけではなかった。

ヨーロッパやオセアニア方面でも販売されていたのである。

このパンフレットが印刷されたのは1976年3月。

そのことから、大体、3月下旬から4月中の販売だったのではないかと思われる。

A4版の1枚ペラの、表裏2ページもの。

見たとおり、ベース車両は「TL125S’76」のバリエーションである。

カラー設定は、北米向け輸出車と同じシャイニーオレンジの1色のみ。

しかし、国内向けと北米向けは、ほぼ同一の車両仕様であったのに対して、

ヨーロッパ・オセアニア向け仕様は、フレーム形状からして異なっている。

#355のTL一族の中でも、非常に興味深いモデルである。

では、特徴や国内仕様との相違点を見ていこう。

1)まず、前述のとおりフレーム形状が異なる。

XL125Kモデルのフレームをベースに、一部TL仕様へと修正を加えたものであったようである。

実は、XL125KとTL125K/Sのフレームは双子といってもいいくらいに相似形であるので、

容易に流用ができたのである。前半分はほぼ同形、相違点は後ろに集中している。

・ではその相違点とは、

a)シート後ろのU字フレームが長くなっている。

XL125Kモデルのフレームをベースに使ったのは、保安部品の法的基準からなのか、

リア周りの燈火系取り付けステーの位置や形状が異なっている。

※余談だが、国内・北米仕様フレームは、このU字部分がテーパーパイプを使用している。

これは、BIALSを開発する際、コストが掛かるのを承知で、軽量化を図る為に導入された。

b)シートベースのフレーム幅が国内仕様のTLフレームよりも広い。

※余談だが、意外と気付いていない方が多いと思うが、

TL125K/Sのフレームで、左右ステップから斜めに上がってくるパイプフレームがあるが、

下から這い上がって来てちょうど真ん中辺りで、左右とも僅かに内側に曲げられている。

これは、スリムなタンクから細身のシートへのラインをキープする為に、

シートベースの左右フレーム幅をつめて、スリム化を図っているのである。

それが、XL125Kの場合は、途中で内側に曲げることなく、ストレートに上がってくるので、

シート下・Rショック上部取付部の左右幅が、男性的にゴツイのである。

おそらく、XLのフレームの方が、1kgくらいは重いのではないだろうか。

続いて外装系では、

2)FRフェンダー共に、色がセラミックホワイト。

3)リヤフェンダーは、XL125Kのものを流用。

これは当然、XLのフレームの形状であるため、オリジナルのTLフェンダーが付かないのである。

4)左右サイドカバーも、形状が異なる。

それは縦寸法が短く、Rサイドカバーでは下に伸びる足が長くなっている。

英国サミーミラーの通販サイトで製作販売されているリプロのサイドカバーが、

そのスタイルをみごとに再現している。

なぜそんな形になったかは推測なのだが、

高熱になるエキパイを樹脂製のサイドカバーが覆っている構造が、

英国等のレギュレーションでは通らなかったのではないかとも考えたりもしたのだが、

前述の斜めパイプフレームの内側への曲げ角度がないので、

サイドカバーの面形状も変更の必要が発生したのかとも考えられるのである。

何かその辺りの情報をお持ちの方、居られましたらコメント宜しくお願い致します。

5)シートの縦縞は同じだが、厚み・サイズ共に大きい。

これも、フレーム形状が異なることからの変更点であろう。

さらに、HONDAのロゴが後ろに印字されている。

このシートの違いが良くわかる画像に関して、

実はもう何年も前のことだが、このEU・オセアニアモデルが某オクで出品されていたことがある。

事情を説明して出品者へ質問したところ、親切な方でご返事をいただけた。

フレーム番号はTL125S-10208⋆⋆。

シートが痛んでいたので、バイアルスの錆びていないシートを買って付けようとしたところ、

シート部分のフレーム幅が広く取り付けができなかったとのことでした。

それと、「タンク・エアクリ部分の仕様ステッカー?が日本語ではありません」とのこと。

おそらくフレームナンバーは、フレームに直に刻印ではなく、プレートに刻印したものを

リベット止めされていたと思われる。

燈火系の周りでは、

7)ヘッドライトケースがブラック。やはりXL125Kの流用。

8)メーターの取り付け位置が高く設定されている。

9)リフレクター・ホーンが、大径のものが付いている。

10)前後の左右ウィンカーも、ウィンカー本体・ステーも全てXLのものを流用。

先のパンフ表の画像のフロントウィンカーを参照されたい。

しかし、下のパンフ裏の画像は、何故かXLではなくTL仕様でウィンカーが付いてしまっている。

実際の販売時とは異なる仕様で撮影されてしまっものを印刷しているようである。

国内仕様のK2モデルパンフの項でも、パンフ画像と販売時の仕様が異なっている例として、

タンクはパイングリーンで、サイドカバーエンブレムはタヒチアンレッド~イエローのグラデーション

という組み合わせのBIALSを紹介したが、これと同じパターンなのだろうか。

11)テールライト

オセアニア仕様は、XL125KのテールブラケットにBIALS用のレンズを装着したユニットを装備。

12)ハンドルスイッチ類

左にウィンカー・ホーン・ヘッドライトのハイロー切り替え、

右にヘッドライトのオンオフ・ポジションランプのオンオフ。

キルスイッチは、国内と同じ右バックミラーの根元。

しかし、やはり下のパンフ裏の画像は、国内仕様と同じ左スイッチユニットのみになっている。

エンジン・シャーシ系では、

13)エンジンは124ccのツーピースヘッド。

14)Rクランクケースカバーは、このパンフレットではK0タイプと同型のものが付いているが、

どうも、実際に販売されたのは、K2モデル以降のタコメーターギアの膨らみ付きタイプの

ケースカバーであったようである。

15)スパークアレスターの排気口に、ディフーザーの様なカバーが付く。

16)エアークリーナーBOXは、非常に大型のもの(CTシリーズ・XL125K用の流用)を装備。

やはり、上のパンフレット裏面の画像では、国内仕様と同形状のBOXが見えるが、

前述のRクランクケースと同様に、発売実車と異なる。

17)この大型BOXを積んだことで、車載工具ケースのスペースが無くなり、

シート後のU字フレームの左側に、円筒形のケースをぶら下げて工具を納めている。

ちょうどイーハトーブのサイレンサーと同じ位の黒い円筒形。

スパークアレスターの真反対の位置に取り付けられている。

しかし、このCTシリーズ(125/185/200)は、昔も今もTLとは縁の深い関係である。

余談だが、このCTシリーズはアグリカルチャーバイク(農業・酪農バイク)というカテゴリーで、

オーストラリアでは牧羊バイクとして発売されていた。

最新型は、CTX200というバイクがある。

最近まで国内販売されていたXL230は、カラーリングやエンジン形式は異なるものの、

ほとんどCT200といってもいいくらいのバイクであった。

18)ドリブンスプロケは52T標準設定で、60Tはオプションで用意されていた。

19)チェーンケースカバーは、リアショックのところ(時計で55分の位置)迄ではなく、

時計で10分の位置まで伸びてチェーンを覆っている。

20)チェンジペダルは、ダイレクトタイプが付いていた。

「モノチリンドロ」のサイトで、そのアグリカルチャーバイクが画像も交えて詳しく紹介されています。

ここに出てくる、CT125/185のシートは、非常に分厚いが、

これを薄くしたものが、EU・オセアニア仕様のTL125Sのシートのベースと考えられる。

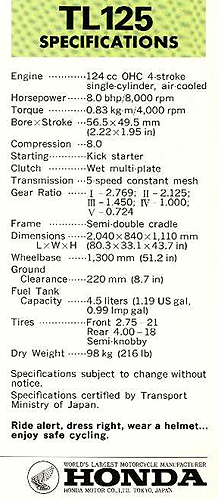

主要諸元は下記の通りである。

『TL125’76』フランス版カタログへ続く。

ヨーロッパやオセアニア方面でも販売されていたのである。

このパンフレットが印刷されたのは1976年3月。

そのことから、大体、3月下旬から4月中の販売だったのではないかと思われる。

A4版の1枚ペラの、表裏2ページもの。

見たとおり、ベース車両は「TL125S’76」のバリエーションである。

カラー設定は、北米向け輸出車と同じシャイニーオレンジの1色のみ。

しかし、国内向けと北米向けは、ほぼ同一の車両仕様であったのに対して、

ヨーロッパ・オセアニア向け仕様は、フレーム形状からして異なっている。

#355のTL一族の中でも、非常に興味深いモデルである。

では、特徴や国内仕様との相違点を見ていこう。

1)まず、前述のとおりフレーム形状が異なる。

XL125Kモデルのフレームをベースに、一部TL仕様へと修正を加えたものであったようである。

実は、XL125KとTL125K/Sのフレームは双子といってもいいくらいに相似形であるので、

容易に流用ができたのである。前半分はほぼ同形、相違点は後ろに集中している。

・ではその相違点とは、

a)シート後ろのU字フレームが長くなっている。

XL125Kモデルのフレームをベースに使ったのは、保安部品の法的基準からなのか、

リア周りの燈火系取り付けステーの位置や形状が異なっている。

※余談だが、国内・北米仕様フレームは、このU字部分がテーパーパイプを使用している。

これは、BIALSを開発する際、コストが掛かるのを承知で、軽量化を図る為に導入された。

b)シートベースのフレーム幅が国内仕様のTLフレームよりも広い。

※余談だが、意外と気付いていない方が多いと思うが、

TL125K/Sのフレームで、左右ステップから斜めに上がってくるパイプフレームがあるが、

下から這い上がって来てちょうど真ん中辺りで、左右とも僅かに内側に曲げられている。

これは、スリムなタンクから細身のシートへのラインをキープする為に、

シートベースの左右フレーム幅をつめて、スリム化を図っているのである。

それが、XL125Kの場合は、途中で内側に曲げることなく、ストレートに上がってくるので、

シート下・Rショック上部取付部の左右幅が、男性的にゴツイのである。

おそらく、XLのフレームの方が、1kgくらいは重いのではないだろうか。

続いて外装系では、

2)FRフェンダー共に、色がセラミックホワイト。

3)リヤフェンダーは、XL125Kのものを流用。

これは当然、XLのフレームの形状であるため、オリジナルのTLフェンダーが付かないのである。

4)左右サイドカバーも、形状が異なる。

それは縦寸法が短く、Rサイドカバーでは下に伸びる足が長くなっている。

英国サミーミラーの通販サイトで製作販売されているリプロのサイドカバーが、

そのスタイルをみごとに再現している。

なぜそんな形になったかは推測なのだが、

高熱になるエキパイを樹脂製のサイドカバーが覆っている構造が、

英国等のレギュレーションでは通らなかったのではないかとも考えたりもしたのだが、

前述の斜めパイプフレームの内側への曲げ角度がないので、

サイドカバーの面形状も変更の必要が発生したのかとも考えられるのである。

何かその辺りの情報をお持ちの方、居られましたらコメント宜しくお願い致します。

5)シートの縦縞は同じだが、厚み・サイズ共に大きい。

これも、フレーム形状が異なることからの変更点であろう。

さらに、HONDAのロゴが後ろに印字されている。

このシートの違いが良くわかる画像に関して、

実はもう何年も前のことだが、このEU・オセアニアモデルが某オクで出品されていたことがある。

事情を説明して出品者へ質問したところ、親切な方でご返事をいただけた。

フレーム番号はTL125S-10208⋆⋆。

シートが痛んでいたので、バイアルスの錆びていないシートを買って付けようとしたところ、

シート部分のフレーム幅が広く取り付けができなかったとのことでした。

それと、「タンク・エアクリ部分の仕様ステッカー?が日本語ではありません」とのこと。

おそらくフレームナンバーは、フレームに直に刻印ではなく、プレートに刻印したものを

リベット止めされていたと思われる。

燈火系の周りでは、

7)ヘッドライトケースがブラック。やはりXL125Kの流用。

8)メーターの取り付け位置が高く設定されている。

9)リフレクター・ホーンが、大径のものが付いている。

10)前後の左右ウィンカーも、ウィンカー本体・ステーも全てXLのものを流用。

先のパンフ表の画像のフロントウィンカーを参照されたい。

しかし、下のパンフ裏の画像は、何故かXLではなくTL仕様でウィンカーが付いてしまっている。

実際の販売時とは異なる仕様で撮影されてしまっものを印刷しているようである。

国内仕様のK2モデルパンフの項でも、パンフ画像と販売時の仕様が異なっている例として、

タンクはパイングリーンで、サイドカバーエンブレムはタヒチアンレッド~イエローのグラデーション

という組み合わせのBIALSを紹介したが、これと同じパターンなのだろうか。

11)テールライト

オセアニア仕様は、XL125KのテールブラケットにBIALS用のレンズを装着したユニットを装備。

12)ハンドルスイッチ類

左にウィンカー・ホーン・ヘッドライトのハイロー切り替え、

右にヘッドライトのオンオフ・ポジションランプのオンオフ。

キルスイッチは、国内と同じ右バックミラーの根元。

しかし、やはり下のパンフ裏の画像は、国内仕様と同じ左スイッチユニットのみになっている。

エンジン・シャーシ系では、

13)エンジンは124ccのツーピースヘッド。

14)Rクランクケースカバーは、このパンフレットではK0タイプと同型のものが付いているが、

どうも、実際に販売されたのは、K2モデル以降のタコメーターギアの膨らみ付きタイプの

ケースカバーであったようである。

15)スパークアレスターの排気口に、ディフーザーの様なカバーが付く。

16)エアークリーナーBOXは、非常に大型のもの(CTシリーズ・XL125K用の流用)を装備。

やはり、上のパンフレット裏面の画像では、国内仕様と同形状のBOXが見えるが、

前述のRクランクケースと同様に、発売実車と異なる。

17)この大型BOXを積んだことで、車載工具ケースのスペースが無くなり、

シート後のU字フレームの左側に、円筒形のケースをぶら下げて工具を納めている。

ちょうどイーハトーブのサイレンサーと同じ位の黒い円筒形。

スパークアレスターの真反対の位置に取り付けられている。

しかし、このCTシリーズ(125/185/200)は、昔も今もTLとは縁の深い関係である。

余談だが、このCTシリーズはアグリカルチャーバイク(農業・酪農バイク)というカテゴリーで、

オーストラリアでは牧羊バイクとして発売されていた。

最新型は、CTX200というバイクがある。

最近まで国内販売されていたXL230は、カラーリングやエンジン形式は異なるものの、

ほとんどCT200といってもいいくらいのバイクであった。

18)ドリブンスプロケは52T標準設定で、60Tはオプションで用意されていた。

19)チェーンケースカバーは、リアショックのところ(時計で55分の位置)迄ではなく、

時計で10分の位置まで伸びてチェーンを覆っている。

20)チェンジペダルは、ダイレクトタイプが付いていた。

「モノチリンドロ」のサイトで、そのアグリカルチャーバイクが画像も交えて詳しく紹介されています。

ここに出てくる、CT125/185のシートは、非常に分厚いが、

これを薄くしたものが、EU・オセアニア仕様のTL125Sのシートのベースと考えられる。

主要諸元は下記の通りである。

『TL125’76』フランス版カタログへ続く。

2008年02月09日

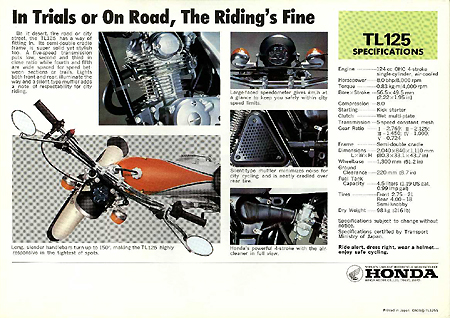

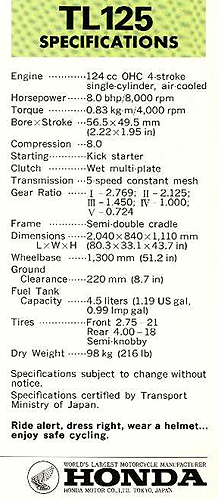

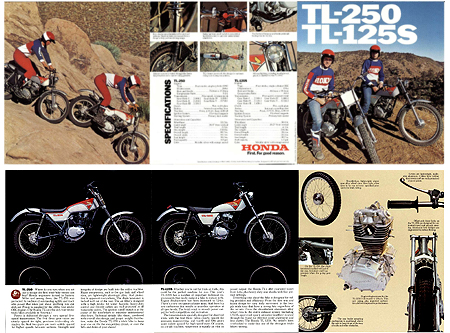

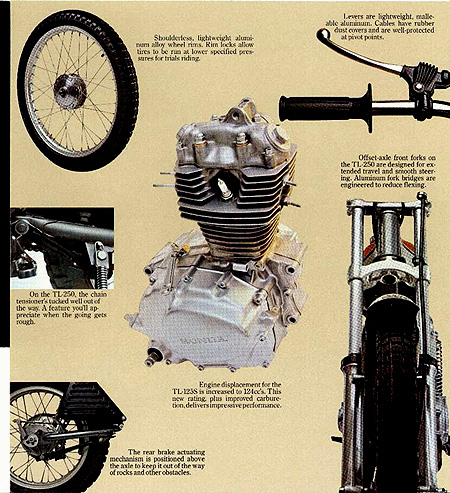

『TL125S'76』 『TL250'76』北米版カタログ

TL125・北米仕様も、エンジン124ccを積んでTL125Sにモデルチェンジ。

年式としては、75年式のK2モデルに続いて1976年式とされているようである。

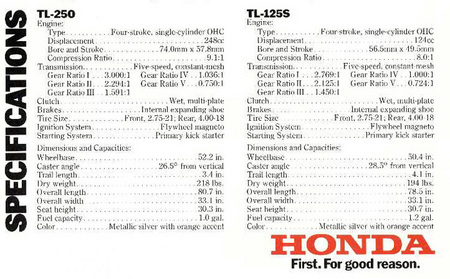

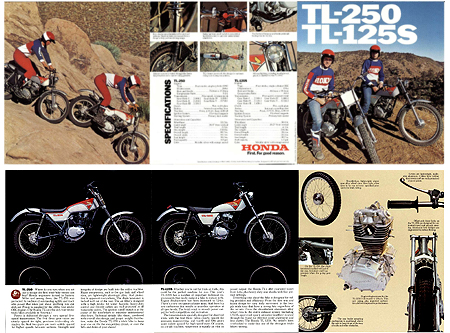

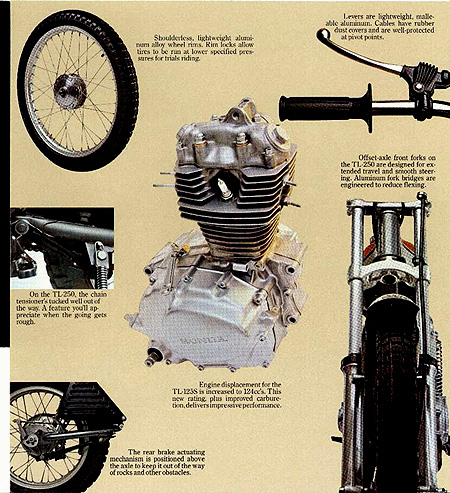

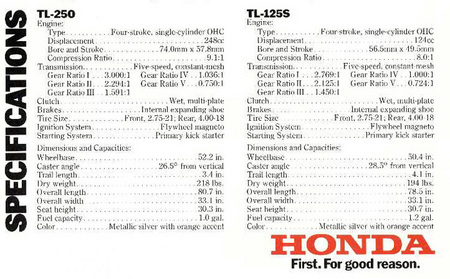

このパンフレットでは、見ての通りTL250(76年式)と一緒に掲載されている。

この時代の北米向けHONDAカタログのパターンで、

XLシリーズならXL125/XL175、MRシリ-ズならMR175/MR250という風に、

2車種でのセット掲載になっている。

この125Sモデルで目立った変化は、

やはり、K2モデルでオプション設定であったヘッドライト&テールランプが、

標準装備になったことである。

250が出たことで、125の方はオフオンリーではなく街乗りも意識しての設定なんでしょうね。

他、K2モデルからの変更点は、

エンジンが、124ccツーピースヘッド。現行型エンジンにもっとも近いタイプを搭載することになる。

カラー設定は、シャイニーオレンジの一色のみ。

それに合わせて、サイドカバーエンブレムも同色のオレンジ。

但し、グラデーションではなくソリッドカラー。

”TL125”の文字は、そのままのデザインを踏襲している。

K2モデルのタヒチアンレッドと、このシャイニーオレンジの色目を、

印刷物やWeb上ででているTLの色目を見分ける時、以外に難しい。

タヒチアンレッドよりシャイニーオレンジの方が若干淡いのだが、

その撮影時の条件で見分けが付かなくなる。

↓ この画像にしても、相当濃く見える。

実際はもっと淡く、下のヘッドライトロックガード画像のオレンジ色が妥当か。

しかし、皆さんのモニターでも微妙に色目が異なるので、正味の話、実物を見るしかない。

ここで、国内仕様との違いが見える。それはキルスイッチの場所と形状である。

これは125/250共通部品で、ハンドルの中央部分に設置されている。

国内仕様のようにバックミラーが付いていないので、この場所になったのであろう。

TL250も出てきたので、一緒にご紹介しておきます。

登場は国内外共に1975年で、この76年モデルは型から言うと2型になる。

色々見てみると、”TL250K1”と紹介されたり”TL250 '76”と紹介されていたりしている。

ただ、HONDAでは1976年から”K”というモデル呼称を使っていないようで、

1976年~78年の3年間は、モデル名の後ろに'76・'77・'78を付けて区別している。

そこで、ここでは『TL250 '76』と呼ぶことにする。

‐‐‐ちょっとついでの余談話‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

因みに、HONDAは、79年からはZ、A、B、C・・・と始まるモデル呼称を使っている。

(現在はアルファベットは使い終わって、西暦の末尾2ケタを小文字で入れている。

もし、TL125の新型が今年発売されたら、「TL125 08」 )

パーツリストの表紙には、必ずその表記が書かれているので、見覚えがあると思う。

確か数字と、見た目混同しやすいI・O、発音が混同しやすいQ、その他2文字ほど飛んでる筈。

つまり、81年式イーハトーブは”TL125SB”で、83年式ペガサスは”TL125D”。

87年式ロスマンズがTL125Hで、88年式のフィールドトリッパーは”TL125J”ということで、

やっぱり、”I”が飛んでいる。

しかし、なぜ、”Z”から始まったのかは??? 知ってる方、教えて下さいませ。

この画像からはわかりにくいが、TL250のフレームカラーは、

125K0と同じ”ダークグレーメタリック”なのである。

TL125BIALSの開発が進んでいく中で、バイクを軽く軽快に見せたいという考えで、

”ダークグレーメタリック”というカラー設定が選ばれたらしいのだが、

250BIALSの場合も、同じ考えから”ダークグレーメタリック”を選択したのだろう。

実質の軽量対策として、クランクケースカバーなど、マグネシュームを多用したが、

それだけでは、トライアラーとしてはどうしようもない位に重かった。

↑ 250は、チェーンテンショナーを標準装備。

ヘッドライト、テールランプは、125と同じものがオプションで設定されていた。

250のタンク容量は、1.0gal.

つまり、米液量ガロン:1ガロン = 3.785 411 784 L、約3.8リットルである。

年式としては、75年式のK2モデルに続いて1976年式とされているようである。

このパンフレットでは、見ての通りTL250(76年式)と一緒に掲載されている。

この時代の北米向けHONDAカタログのパターンで、

XLシリーズならXL125/XL175、MRシリ-ズならMR175/MR250という風に、

2車種でのセット掲載になっている。

この125Sモデルで目立った変化は、

やはり、K2モデルでオプション設定であったヘッドライト&テールランプが、

標準装備になったことである。

250が出たことで、125の方はオフオンリーではなく街乗りも意識しての設定なんでしょうね。

他、K2モデルからの変更点は、

エンジンが、124ccツーピースヘッド。現行型エンジンにもっとも近いタイプを搭載することになる。

カラー設定は、シャイニーオレンジの一色のみ。

それに合わせて、サイドカバーエンブレムも同色のオレンジ。

但し、グラデーションではなくソリッドカラー。

”TL125”の文字は、そのままのデザインを踏襲している。

K2モデルのタヒチアンレッドと、このシャイニーオレンジの色目を、

印刷物やWeb上ででているTLの色目を見分ける時、以外に難しい。

タヒチアンレッドよりシャイニーオレンジの方が若干淡いのだが、

その撮影時の条件で見分けが付かなくなる。

↓ この画像にしても、相当濃く見える。

実際はもっと淡く、下のヘッドライトロックガード画像のオレンジ色が妥当か。

しかし、皆さんのモニターでも微妙に色目が異なるので、正味の話、実物を見るしかない。

ここで、国内仕様との違いが見える。それはキルスイッチの場所と形状である。

これは125/250共通部品で、ハンドルの中央部分に設置されている。

国内仕様のようにバックミラーが付いていないので、この場所になったのであろう。

TL250も出てきたので、一緒にご紹介しておきます。

登場は国内外共に1975年で、この76年モデルは型から言うと2型になる。

色々見てみると、”TL250K1”と紹介されたり”TL250 '76”と紹介されていたりしている。

ただ、HONDAでは1976年から”K”というモデル呼称を使っていないようで、

1976年~78年の3年間は、モデル名の後ろに'76・'77・'78を付けて区別している。

そこで、ここでは『TL250 '76』と呼ぶことにする。

‐‐‐ちょっとついでの余談話‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

因みに、HONDAは、79年からはZ、A、B、C・・・と始まるモデル呼称を使っている。

(現在はアルファベットは使い終わって、西暦の末尾2ケタを小文字で入れている。

もし、TL125の新型が今年発売されたら、「TL125 08」 )

パーツリストの表紙には、必ずその表記が書かれているので、見覚えがあると思う。

確か数字と、見た目混同しやすいI・O、発音が混同しやすいQ、その他2文字ほど飛んでる筈。

つまり、81年式イーハトーブは”TL125SB”で、83年式ペガサスは”TL125D”。

87年式ロスマンズがTL125Hで、88年式のフィールドトリッパーは”TL125J”ということで、

やっぱり、”I”が飛んでいる。

しかし、なぜ、”Z”から始まったのかは??? 知ってる方、教えて下さいませ。

この画像からはわかりにくいが、TL250のフレームカラーは、

125K0と同じ”ダークグレーメタリック”なのである。

TL125BIALSの開発が進んでいく中で、バイクを軽く軽快に見せたいという考えで、

”ダークグレーメタリック”というカラー設定が選ばれたらしいのだが、

250BIALSの場合も、同じ考えから”ダークグレーメタリック”を選択したのだろう。

実質の軽量対策として、クランクケースカバーなど、マグネシュームを多用したが、

それだけでは、トライアラーとしてはどうしようもない位に重かった。

↑ 250は、チェーンテンショナーを標準装備。

ヘッドライト、テールランプは、125と同じものがオプションで設定されていた。

250のタンク容量は、1.0gal.

つまり、米液量ガロン:1ガロン = 3.785 411 784 L、約3.8リットルである。

2008年02月05日

『TL125 "K2"』 北米版カタログ

国内では1974年8月1日発売のK2モデルは、北米では、1975年式として販売をされている。

性能面では、基本ベースは国内向けK2モデルと同じと考えてよい。

ただ、今までのK0・K1モデルと同様に、

スパークアレスタの装備・保安部品の非装備・サイドカバーエンブレムのデザインが異なっている。

また、カラー設定はタヒチアンレッドの一色のみ。

■K1モデルからの変更点は、

・タンクのピンストライプが、ブラックに。

・サイドカバーエンブレムが、タヒチアンレッドからイエローへのグラデーションに。

・FRフェンダー形状が、縁取りタイプに。

・FRリム形状が、縁取りタイプに。(フェンダーと同様に、強度UPのため)

・Rクランクケースカバーが、CB・XLと共用パーツに。(回転計設置のための膨らみが付く)

・Fスプロケカバーが、大型化。(チェーンカバーまでの隙間までをカバーしている)

・ヘッドライト、テールが、オプション設定で用意される。

TL125BIALSシリーズ中でも、やっぱし異彩を放ってるね♪

K2モデルのサイドカバーエンブレムのグラデーション!

性能面では、基本ベースは国内向けK2モデルと同じと考えてよい。

ただ、今までのK0・K1モデルと同様に、

スパークアレスタの装備・保安部品の非装備・サイドカバーエンブレムのデザインが異なっている。

また、カラー設定はタヒチアンレッドの一色のみ。

■K1モデルからの変更点は、

・タンクのピンストライプが、ブラックに。

・サイドカバーエンブレムが、タヒチアンレッドからイエローへのグラデーションに。

・FRフェンダー形状が、縁取りタイプに。

・FRリム形状が、縁取りタイプに。(フェンダーと同様に、強度UPのため)

・Rクランクケースカバーが、CB・XLと共用パーツに。(回転計設置のための膨らみが付く)

・Fスプロケカバーが、大型化。(チェーンカバーまでの隙間までをカバーしている)

・ヘッドライト、テールが、オプション設定で用意される。

TL125BIALSシリーズ中でも、やっぱし異彩を放ってるね♪

K2モデルのサイドカバーエンブレムのグラデーション!

2008年01月26日

『TL125 "K1"』 北米版カタログ

輸出向けのみに生産販売された"K1"モデル。

といっても、欧州・オセアニア方面には無く、北米だけに生息するモデルである。

だから、向こうでは珍しくもない"K1"だが、TLの故郷日本からすると幻の"K1"なのである。

販売年月に関する詳細情報は持っていないが、

"K0"が1973年式であるのに続いて、1974年式として販売をされていたようである。

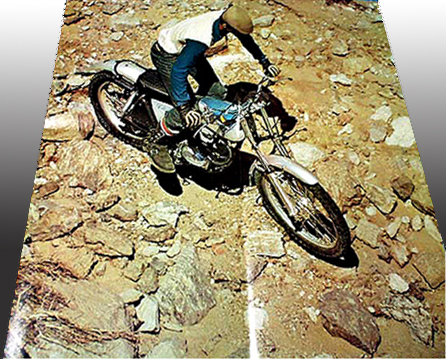

カタログのページ構成は、"K0"と同じように四つ折りになっていて、

広げるとガレ場でのライディングシーンがいっぱいに引き伸ばされて印刷され、

表紙では渓流での休息のひと時を見せてくれている。

トライアルというモータースポーツは、ヨーロッパ・イギリスで生まれた。

アメリカではまだまだメジャーではないそのスポーツと、

このTL125というバイクの楽しみ方を、提案してくれているのである。

"K1"モデルの特徴(K0からの変更点)としては、

カラー設定は「キャンディーサファイアブルー」の1色のラインナップである。

フレームも、このモデルからブラックになる。

また、フューエルタンクのHONDAウィングマークが、

通常良く見られるイエローウィングに大字の"HONDA"ロゴのものに変わった。

しかし、ピンストライプはキャンディーサファイアブルーのままで、K0のそれを踏襲している。

そして、サイドカバーのエンブレムは、文字はTL125で変わりはないが、

書体が、K0の縦に長く横に短い"長体"であったものから、縦に短く横に長い"平体"になる。

この平体ロゴは、最後の"S"モデルまで使われる。

2006年11月24日

2006年11月24日

『サイドカバーエンブレムとタンクマーク』

の記事を参照して下さい。

結局、K0からK1への変更点は、見た目のカラーリング・ロゴデザインのみ変更で、

機能的な部分での見直しや、パーツ形状の変更などはなかったが、

総生産台数10300台のK1が送り出されたのである。

当時、日本国内では(RSCからじゃなくHONDAからだったと思う)、145ccへのボアアップキットが

販売されていたが、70年代前半のトライアルでは、充分な戦闘能力だったのだろう。

といっても、欧州・オセアニア方面には無く、北米だけに生息するモデルである。

だから、向こうでは珍しくもない"K1"だが、TLの故郷日本からすると幻の"K1"なのである。

販売年月に関する詳細情報は持っていないが、

"K0"が1973年式であるのに続いて、1974年式として販売をされていたようである。

カタログのページ構成は、"K0"と同じように四つ折りになっていて、

広げるとガレ場でのライディングシーンがいっぱいに引き伸ばされて印刷され、

表紙では渓流での休息のひと時を見せてくれている。

トライアルというモータースポーツは、ヨーロッパ・イギリスで生まれた。

アメリカではまだまだメジャーではないそのスポーツと、

このTL125というバイクの楽しみ方を、提案してくれているのである。

"K1"モデルの特徴(K0からの変更点)としては、

カラー設定は「キャンディーサファイアブルー」の1色のラインナップである。

フレームも、このモデルからブラックになる。

また、フューエルタンクのHONDAウィングマークが、

通常良く見られるイエローウィングに大字の"HONDA"ロゴのものに変わった。

しかし、ピンストライプはキャンディーサファイアブルーのままで、K0のそれを踏襲している。

そして、サイドカバーのエンブレムは、文字はTL125で変わりはないが、

書体が、K0の縦に長く横に短い"長体"であったものから、縦に短く横に長い"平体"になる。

この平体ロゴは、最後の"S"モデルまで使われる。

2006年11月24日

2006年11月24日『サイドカバーエンブレムとタンクマーク』

の記事を参照して下さい。

結局、K0からK1への変更点は、見た目のカラーリング・ロゴデザインのみ変更で、

機能的な部分での見直しや、パーツ形状の変更などはなかったが、

総生産台数10300台のK1が送り出されたのである。

当時、日本国内では(RSCからじゃなくHONDAからだったと思う)、145ccへのボアアップキットが

販売されていたが、70年代前半のトライアルでは、充分な戦闘能力だったのだろう。

2008年01月22日

『TL125 "K0"』 北米版カタログ

北米向け輸出仕様のTL125K0。発売は、1973年4月1日。

1973年2月25日製作のパーツリストでは、

カラーリングは国内同様の3色が予定されていたようだが、

当時の工場生産能力の関係か、結局、タヒチアンレッドの1色の販売にとどまった。

見るように、保安部品が付いていない。

ヘッドライト・テールランプが付くのは、76年式として出る"Sモデル"のみである。

また、国内での愛称『BIALS(バイアルス)』は海外では付かず、

ただ、「TL125」と呼ばれる。サイドカバーエンブレムも、TL125とシンプルなものである。

A4四つ折仕様で、すべて開くと、岩場の下りにトライしている大判の写真が印刷されている。

基本、保安部品が無いことを除けば、国内仕様とほぼ同じ。

ただK0ではあるが、スパークアレスターが着く。

一点、注目して欲しいのが、チェーンガードの形状である。

東京モーターショーに出品されていたBIALSもそうだったのだが、

チェーンガードとFスプロケカバーのつなぎ目のところである。

チェーンガードを少し絞った形状にプレスして、Fスプロケカバーの下に潜り込むようになっている。

しかし、現状で見られるのは、

チェーンガードはFスプロケカバーの手前2cmほどのところで切れていて、

隙間があいた形になっているのである。

これも、国内仕様"Sモデル"パンフレットの紹介記事で触れたタンク容量の件と同様に、

K0の初期段階で設計変更が行われたものかもしれない。

これが、例のFuel capacity 1.2gal.のデータ表示。

この時点で、タンク容量は4.5リットルになっている。

よっちゃんに、コメントもらってギョッギョ。

よっちゃんに、コメントもらってギョッギョ。

マジにサイドスタンドないやん!気が付かんかったぁ~と、

よーく見たら、見栄えがいいように画像で切られていただけでした。

実車では、国内仕様と同じ左側にサイドスタンドが付いています。

※赤線は、本来写っていたであろうサイドスタンドと取付け部プレートの

イメージライン。

こちらは、イーハトーブのほぼ同じアングル。

こちらは、イーハトーブのほぼ同じアングル。

これで初めてわかったが、このプレートも増強されていた。

スタンドを建てた際の前側ストッパー部分。

1973年2月25日製作のパーツリストでは、

カラーリングは国内同様の3色が予定されていたようだが、

当時の工場生産能力の関係か、結局、タヒチアンレッドの1色の販売にとどまった。

見るように、保安部品が付いていない。

ヘッドライト・テールランプが付くのは、76年式として出る"Sモデル"のみである。

また、国内での愛称『BIALS(バイアルス)』は海外では付かず、

ただ、「TL125」と呼ばれる。サイドカバーエンブレムも、TL125とシンプルなものである。

A4四つ折仕様で、すべて開くと、岩場の下りにトライしている大判の写真が印刷されている。

基本、保安部品が無いことを除けば、国内仕様とほぼ同じ。

ただK0ではあるが、スパークアレスターが着く。

一点、注目して欲しいのが、チェーンガードの形状である。

東京モーターショーに出品されていたBIALSもそうだったのだが、

チェーンガードとFスプロケカバーのつなぎ目のところである。

チェーンガードを少し絞った形状にプレスして、Fスプロケカバーの下に潜り込むようになっている。

しかし、現状で見られるのは、

チェーンガードはFスプロケカバーの手前2cmほどのところで切れていて、

隙間があいた形になっているのである。

これも、国内仕様"Sモデル"パンフレットの紹介記事で触れたタンク容量の件と同様に、

K0の初期段階で設計変更が行われたものかもしれない。

これが、例のFuel capacity 1.2gal.のデータ表示。

この時点で、タンク容量は4.5リットルになっている。

よっちゃんに、コメントもらってギョッギョ。

よっちゃんに、コメントもらってギョッギョ。マジにサイドスタンドないやん!気が付かんかったぁ~と、

よーく見たら、見栄えがいいように画像で切られていただけでした。

実車では、国内仕様と同じ左側にサイドスタンドが付いています。

※赤線は、本来写っていたであろうサイドスタンドと取付け部プレートの

イメージライン。

こちらは、イーハトーブのほぼ同じアングル。

こちらは、イーハトーブのほぼ同じアングル。これで初めてわかったが、このプレートも増強されていた。

スタンドを建てた際の前側ストッパー部分。

2008年01月19日

『TL125S BIALS』 日本版カタログ

【バイアルスTL125】”国内向けSモデル”。

1975年7月、エンジンが124ccのツーピースヘッドとなり、

モデル名としては、「バイアルスTL125S」。

パンフレットは、ここに至って"A4二つ折り"のシンプルな仕様となる。

内容は、"K2"モデルのそれを踏襲しながら、

バイアルスの魅力をコンパクトにまとめている。

↓しばらく眺めていたくなる風景である。

じーっと見ていると、

「あーぁ、次の休みにはどこに走りにいこうか」とか、

「今、バラしてるあれを、早く組み上げてしまおう」とか、

いろいろと思い巡らせ、愉しんでしまうのである。

しかし、今回のモデルチェンジで唯一といってもいい、

大きな変更点である新型エンジンの搭載に関して、ほとんど語られていないのである。

PRのための資料であるパンフレットとしては、物足りなさを感じる。

この後、バイアルスは再度モデルチェンジを受けることになる。

それは、国内の騒音規制対策の規定数値をクリアするためで、

スパークアレスター付きマフラーに換装され、エアクリーナーBOX形状も変更されている。

これらのパーツたちは、輸出仕様車ではK0モデルから採用されていたもので、

それをそのまま流用している。

そのマイナーチェンジモデルのパンフレットは作成されていないようである。

他、リアブレーキパネルの供回り防止のロッドがユニクロメッキになったり、

細かな部分でも変更点がみられる。

パーツ供給上のコスト削減の事情からか、一時に固めての変更ではない。

車体色は2色。マリアナブルーメタリックとシャイニーオレンジ。

このマリアナブルーメタリックは、国内のみの設定である。

↓これは、パンフレットのTL125Sの主要諸元部分を切り抜いたものである。

ちょうど真ん中辺りの「燃料タンク容量(㍑)」の数値データを見て欲しい。

見ての通り、4.5リットルと書かれている。

やっと、4.0リットル表記から実数の表記になった。

というのも、4.0リットル容量のタンクを装備していたのは、

K0の中でも極初期に生産ラインから出たもののみで、

その台数は不明である。

HONDA得意の設変(セッペン)で、発売後すぐに4.5リットルに増量されたのである。

その裏付けとなる事実に、

1973年4月1日・北米仕様がアメリカで販売開始された際のパンフレットのデータがある。

その主要諸元では、タンク容量が1.2galと表記されている。

つまり、単位は米国液量ガロンで、1ガロン=3.78リットル。

リットルに換算すると1.2gal=4.536リットルとなる。

要するに、この時すでに4.5リットルになっているのである。

当時のHONDAは、このような設計変更が頻繁に行われ、

パーツリストからもその変更点やパーツを辿れないことはしばしばある。

バイアルスの場合、そのいい例がフェンダーにある。

K0・K1フェンダーは"縁取り無し"タイプ。

それに対して、K2モデル以降は"縁取り有り"タイプ。

パーツ自体は異なるのだが、パーツナンバーはまったく同じなのである。

フェンダーの強度UPというのが設変の理由なのだが、

K0・K1モデルオーナーが、縁無しフェンダーを求めようとしても、

メーカーから入手はできないにしても、一般のパーツサプライヤーで捜す場合も、

パーツナンバーが同じであるため、"縁無し"であるのを確認するのが非常に困難なのである。

うん、あるある…とうなずいてる方、居られると思います。

1975年7月、エンジンが124ccのツーピースヘッドとなり、

モデル名としては、「バイアルスTL125S」。

パンフレットは、ここに至って"A4二つ折り"のシンプルな仕様となる。

内容は、"K2"モデルのそれを踏襲しながら、

バイアルスの魅力をコンパクトにまとめている。

↓しばらく眺めていたくなる風景である。

じーっと見ていると、

「あーぁ、次の休みにはどこに走りにいこうか」とか、

「今、バラしてるあれを、早く組み上げてしまおう」とか、

いろいろと思い巡らせ、愉しんでしまうのである。

しかし、今回のモデルチェンジで唯一といってもいい、

大きな変更点である新型エンジンの搭載に関して、ほとんど語られていないのである。

PRのための資料であるパンフレットとしては、物足りなさを感じる。

この後、バイアルスは再度モデルチェンジを受けることになる。

それは、国内の騒音規制対策の規定数値をクリアするためで、

スパークアレスター付きマフラーに換装され、エアクリーナーBOX形状も変更されている。

これらのパーツたちは、輸出仕様車ではK0モデルから採用されていたもので、

それをそのまま流用している。

そのマイナーチェンジモデルのパンフレットは作成されていないようである。

他、リアブレーキパネルの供回り防止のロッドがユニクロメッキになったり、

細かな部分でも変更点がみられる。

パーツ供給上のコスト削減の事情からか、一時に固めての変更ではない。

車体色は2色。マリアナブルーメタリックとシャイニーオレンジ。

このマリアナブルーメタリックは、国内のみの設定である。

↓これは、パンフレットのTL125Sの主要諸元部分を切り抜いたものである。

ちょうど真ん中辺りの「燃料タンク容量(㍑)」の数値データを見て欲しい。

見ての通り、4.5リットルと書かれている。

やっと、4.0リットル表記から実数の表記になった。

というのも、4.0リットル容量のタンクを装備していたのは、

K0の中でも極初期に生産ラインから出たもののみで、

その台数は不明である。

HONDA得意の設変(セッペン)で、発売後すぐに4.5リットルに増量されたのである。

その裏付けとなる事実に、

1973年4月1日・北米仕様がアメリカで販売開始された際のパンフレットのデータがある。

その主要諸元では、タンク容量が1.2galと表記されている。

つまり、単位は米国液量ガロンで、1ガロン=3.78リットル。

リットルに換算すると1.2gal=4.536リットルとなる。

要するに、この時すでに4.5リットルになっているのである。

当時のHONDAは、このような設計変更が頻繁に行われ、

パーツリストからもその変更点やパーツを辿れないことはしばしばある。

バイアルスの場合、そのいい例がフェンダーにある。

K0・K1フェンダーは"縁取り無し"タイプ。

それに対して、K2モデル以降は"縁取り有り"タイプ。

パーツ自体は異なるのだが、パーツナンバーはまったく同じなのである。

フェンダーの強度UPというのが設変の理由なのだが、

K0・K1モデルオーナーが、縁無しフェンダーを求めようとしても、

メーカーから入手はできないにしても、一般のパーツサプライヤーで捜す場合も、

パーツナンバーが同じであるため、"縁無し"であるのを確認するのが非常に困難なのである。

うん、あるある…とうなずいてる方、居られると思います。

2008年01月15日

『TL125 "K2" BIALS』 日本版カタログ

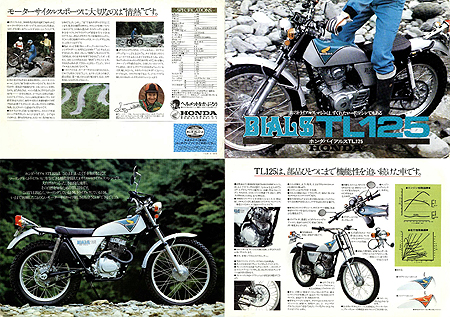

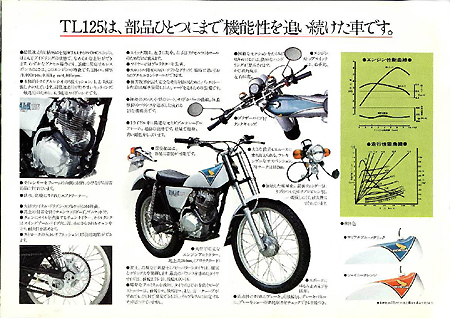

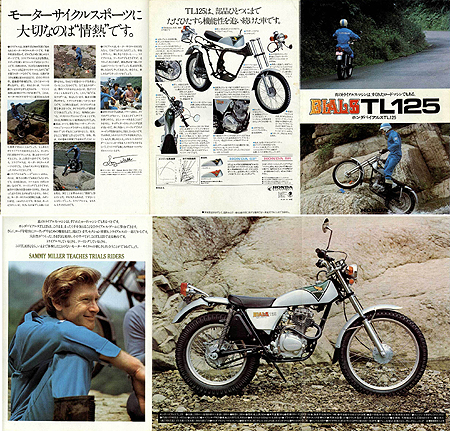

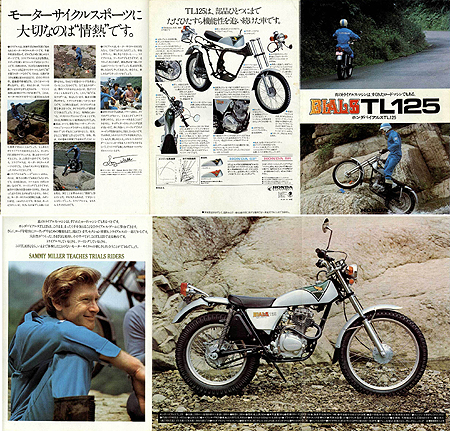

【バイアルスTL125】”国内向けK2モデル”のパンフレット。

1974年8月1日、国内向けが初のモデルチェンジをする。

初期モデルのK0からの変更点は各所で多数見られるが、

一番目立つのは、タンクのピンストライプがブラックになって、

サイドカバーエンブレムがグラデーションになったことである。

そして大きな部分では、ダークグレーメタリックだったフレームがブラックになり、

イメージは一気に戦闘的な雰囲気になっている。

そこで、サイドカバーエンブレムのカラーリングなのだが、

ご覧のように、当時のカタログでは、

パイングリーンタンクの車種に、イエロー~タヒチアンレッドのグラデーションタイプ

が貼られている。

しかし、現存車を検証してみると、

【タンク】パイングリーンには、 【エンブレム】イエロー~グリーン、

【タンク】タヒチアンレッドには、【エンブレム】イエロー~レッド、

という組み合わせでカラーセッティングになっているのである。

一部、このパンフの組み合わせを見ることもあるが、出荷時からの状態かは不明。

購入後、オーナーの好みか破損などで交換する際、パンフレットのイメージを真似て、

「グリーンタンク&黄赤グラデーション」のセッティングにしたのかも知れない。

それは憧れをこめて、コピーする感覚であろう。

逆パターンの、「レッドタンク&黄緑グラデーション」の組合せは見たことがない。

"K0"のパンフレットが「トライアルの啓蒙資料」のような出で立ちであったものから、

ごく普通に、バイアルスの特徴や性能を語ったパンフレットになっている。

それから、K2になってはじめてサミーミラーの姿が現れている。

サミーミラーがバイアルスの開発に携わったということが、伝説のようになってしまっている。

しかし、彼とホンダが契約したときには、バイアルスはほぼ完成の段階に入っていた。

だから『バイアルスTL125』は、

ホンダ開発陣の努力の結集・純国産のトライアラーということである。

パンフレット内の画像に出演のサミーミラーの若さにも驚くが、

よーく見ると、若かりし万沢康夫氏や成田省造氏の顔も見える。

1974年8月1日、国内向けが初のモデルチェンジをする。

初期モデルのK0からの変更点は各所で多数見られるが、

一番目立つのは、タンクのピンストライプがブラックになって、

サイドカバーエンブレムがグラデーションになったことである。

そして大きな部分では、ダークグレーメタリックだったフレームがブラックになり、

イメージは一気に戦闘的な雰囲気になっている。

そこで、サイドカバーエンブレムのカラーリングなのだが、

ご覧のように、当時のカタログでは、

パイングリーンタンクの車種に、イエロー~タヒチアンレッドのグラデーションタイプ

が貼られている。

しかし、現存車を検証してみると、

【タンク】パイングリーンには、 【エンブレム】イエロー~グリーン、

【タンク】タヒチアンレッドには、【エンブレム】イエロー~レッド、

という組み合わせでカラーセッティングになっているのである。

一部、このパンフの組み合わせを見ることもあるが、出荷時からの状態かは不明。

購入後、オーナーの好みか破損などで交換する際、パンフレットのイメージを真似て、

「グリーンタンク&黄赤グラデーション」のセッティングにしたのかも知れない。

それは憧れをこめて、コピーする感覚であろう。

逆パターンの、「レッドタンク&黄緑グラデーション」の組合せは見たことがない。

"K0"のパンフレットが「トライアルの啓蒙資料」のような出で立ちであったものから、

ごく普通に、バイアルスの特徴や性能を語ったパンフレットになっている。

それから、K2になってはじめてサミーミラーの姿が現れている。

サミーミラーがバイアルスの開発に携わったということが、伝説のようになってしまっている。

しかし、彼とホンダが契約したときには、バイアルスはほぼ完成の段階に入っていた。

だから『バイアルスTL125』は、

ホンダ開発陣の努力の結集・純国産のトライアラーということである。

パンフレット内の画像に出演のサミーミラーの若さにも驚くが、

よーく見ると、若かりし万沢康夫氏や成田省造氏の顔も見える。